Schüttbild di Nitsch (dettaglio)

A seguire il sangue non si sbaglia quasi mai. Opaco e viscoso, ti macchia e lo osservi, in tutte le sue gradazioni di rosso, quando stai male e soffri, quando gocciola, quando vorrebbe fuoriuscire, libero sgorgare senza via di uscita. Un tessuto che connette, è il sangue dei legami, la genetica che parla, rivendica, il sangue che compie i miracoli, quello versato, innocente, che vuole espiazione, è quello benedetto e sacrosanto, quello che doni, che vorresti ricevere, che tieni per te, il sangue che analizzi, a sangue freddo, senza spargimento, per non averne più orrore. Quando si parla di “sangue”, un richiamo ancestrale risuona in me.

La mia attenzione si ritrova, come se un antico rito magico si materializzasse, sospendendo il tempo e avvolgendomi in una sorta di meditazione. In quel momento, riesco a mettermi in sintonia con la vita che scorre attraverso di me e sono pronta ad accogliere il messaggio che questo fluido vitale porta con sé. Lo eredito, lo faccio mio e ne testimonio il suo passaggio. Il messaggio che eredito dalle parole di Antonella Lattanzi e dal suo ultimo libro, Cose che non si raccontano, sembra essere impresso a caratteri di sangue. Come quelle cose che – anche se non vorresti – sai già dove ti portano. Sperando in un finale diverso, le percepisci stridule all’inizio, le temi in corso d’opera, le assorbi alla fine.

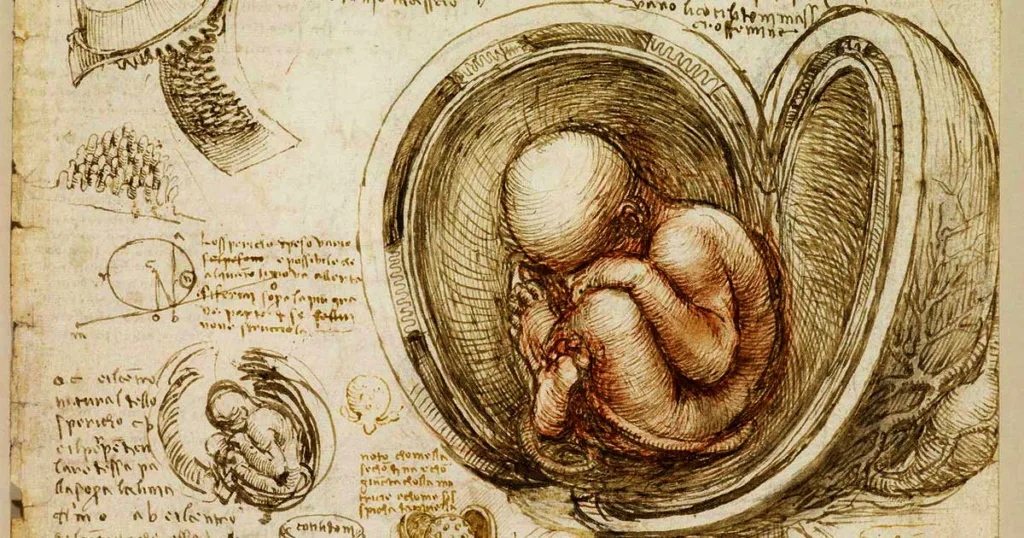

A introdurlo così, sembrerebbe quasi trattarsi di un libro scientifico di qualche tipo, e mi scuso qualora sembrasse un auto-censurato rigiro di parole intorno a un tema ben più chiaro ed evidente, ma se è vero che ci possiamo immedesimare nelle storie per il potere delle sensazioni che queste evocano, allora vi dico che qui l’effetto è tutto materico, nudo e crudo, così come l’autrice lo concepisce. Concepire. Sto attenta alle parole e mi sento responsabile, con cura e precisione, di mantenere teso quel filo che lega chi scrive e chi legge. La scrittrice chiaramente dà vita a una creatura di carta e inchiostro, mentre io lettrice ne divento la figlia la zia la madre che l’adotta, proteggendo questo corredo di parole e facendole mie per come posso.

In questo fluire continuo tra autore e lettore, il libro collega due mondi, ma viene respirato dentro infinite vite altrettanto immaginate e vissute. Rosso se fosse un colore, liquido per come scorre, freddo e caldo sulla pelle. Il sangue, più spesso dell’acqua, sottolinea il legame indissolubile che intrattiene con la vita stessa.1 Un’intenzione di creazione, simbolica e biologica, quella che accompagna la protagonista nel suo ambivalente desiderio di carriera e di maternità. Il sangue cala il romanzo in un dibattito caldo e decisamente attuale che vede quelle cose che non si raccontano come ora svelate, dichiarate, manifestate, denunciate, sbattute in faccia. La protagonista non si limita a raccontarci la sua storia, ma ci permette letteralmente di vedere – dentro la sua intimità – quelle parole medicalizzanti che, pesanti come macigni, rendono il suo percorso straziante e insostenibile.

Tra presentazioni in libreria e raschiamenti uterini, la trama si districa tra passato e presente, in un periodo tetro e incerto. L’unica flebile luce di speranza è rappresentata da una possibilità remota definita da un test in percentuale, mentre il futuro si intravede attraverso l’idea di scrivere un romanzo. La fragilità della protagonista emerge pienamente, sorprendendola nelle situazioni quotidiane, come quando coglie la parola “interruzione” sulla pagina del computer dove sta annotando i pensieri per il suo libro. In quel momento, dettata come da un moto viscerale, la sua mente si rivolge in una frazione di secondo a ciò che più l’ha segnata: interruzione di gravidanza.

Nel corso della lettura potrebbero occorrervi delle pause e dei silenzi perché forse non si è pronti per ricevere così tanta verità tutta insieme. Nel romanzo di Lattanzi, la maternità viene dipinta con una sincerità e una concretezza tale da non lasciare spazio ai romantici veli. Attraverso le tre parti del libro, dove il numero “tre” si riveste di un tenero valore, vengono svelate le pieghe più complesse e inaspettate di questo percorso, con una bellezza che risiede proprio nella sua assenza di fronzoli. La narrazione pone di fronte a questioni sensibili e controverse, mostrando la maternità come un’esperienza piena di incanto ma anche di responsabilità, paura, caos e frustrazione. È un viaggio nel quale ci si sente spesso sole e abbandonate, figli e figlie del caso, ma che allo stesso tempo porta alla luce la potenza nascosta e necessaria per affrontare tali sfide.

La tenacia della protagonista si manifesta in quei momenti che dovrebbero essere celebrati come piacevoli e unici, ma che invece la vedono vittima non solo di preoccupanti notizie, ma anche dei giudizi e di spiacevoli commenti di chi ha intorno, nonché di aggressioni verbali da parte del personale medico. Quest’ultimo, in certi casi, si discosta notevolmente dall’atteggiamento di riguardo e cura che ci si aspetterebbe. Si definisce violenza ostetrica e ginecologica quell’insieme di comportamenti che hanno a che fare con la salute riproduttiva e sessuale delle donne, che vanno dall’eccesso di interventi medici, alla somministrazione di cure e farmaci senza consenso, alla mancanza totale di rispetto per il corpo femminile e per la libertà di scelta su di esso. Questi comportamenti assumono una rilevanza particolare, per intensità e durata, sin dalle prime fasi di gravidanza.

Il tempo della storia ci fa rivivere lo scenario della crisi legata al Covid-19, offrendoci uno specchio della realtà italiana, mentre ci rivela i molteplici limiti e disuguaglianze presenti nel sistema sanitario di oggi. Le lunghe attese e le carenze strutturali che caratterizzano l’accesso alle cure mediche infastidiscono persino il lettore, che può immedesimarsi. Non solo le pedanti trafile, il romanzo tocca in modo acuto anche la questione dei ruoli di genere all’interno del contesto sanitario. Le rigide regolamentazioni imposte durante la pandemia hanno spesso confinato i padri al ruolo di spettatori nelle sale d’aspetto, limitando il loro coinvolgimento nella cura e nel supporto alla compagna durante la gravidanza e il parto.

Anche nella narrazione di Lattanzi questa sottile dinamica rischia di calcare e scaricare il peso sulle spalle delle donne, rafforzando l’idea che una futura madre debba essere “forte per due”, mentre il ruolo del padre sembra tacitamente ritenuto marginale. Attraverso il punto di vista di Lattanzi possiamo riflettere sul gap di genere presente anche nei momenti più intimi e delicati di vita, spingendoci a una riflessione critica e – chissà – più costruttiva sul sistema sanitario e sulle norme sociali che ne condizionano il funzionamento. A proposito mi tornano in mente le varie raccolte firme e quell’iniziativa promossa da quattordici professioniste, blogger e attiviste che hanno presentato una proposta di legge per regolamentare gli ambienti dedicati a maternità, genitorialità e salute intima.

Il romanzo di Lattanzi è arrivato alla dozzina del premio Strega proprio perché è così contemporaneo e politico, tremendamente politico, nella stessa maniera in cui una trasmissione su rete nazionale può arrogarsi il diritto di parlare di aborto con sei uomini senza coinvolgere il parere o testimonianza di – nemmeno una – presenza femminile.

Un sistema che marginalizza le esperienze e le prospettive di un gruppo all’interno del dibattito pubblico mostra, come in questo caso, l’urgenza di quanto lavoro culturale ci sia ancora da fare affinché il diritto all’aborto, così come il diritto al parto, diventi uno spazio tutelato nella pienezza del diritto alla salute. Incisiva e provocatoria, Lattanzi denuncia quell’arroganza che il filosofo Foucault definirebbe biopolitica2, quella del controllo diretto e immediato sulle sfere della vita e dei corpi, e invita a interrogarci sulle nostre convinzioni, sulle nostre responsabilità e sulle azioni necessarie per promuovere un cambiamento significativo verso una società più equa e inclusiva.

Che cos’è un lieto fine se non un concetto da reinventare? Antonella Lattanzi ci guida in un viaggio di riscoperta, dove i finali sono reinterpretati attraverso nuove associazioni di significato. Come prendere il Brioschi contro le nausee e trasformarlo in un momento piacevole con un amico, percepire il mare non più come fonte di paura ma di erotismo, l’impulso che lascia spazio all’adrenalina. Forse qualcuno potrebbe dubitare che ci sia un lieto fine a questa storia, ma io sono certa che sia così. Senza dire troppo ancora, un lieto fine è tale quando porta a piccoli lieti inizi, perché in potenza nuovi. Come piccole gioie che portano con sé il potenziale di generare nuove scoperte.

Come il sangue che scorre libero e zampilla, Lattanzi insegna a lasciarci andare, a seguire l’istinto naturale. È un richiamo interiore che spesso dimentichiamo, una parte meno estetica ma profondamente vera. Lasciare zampillare il sangue significa anche abbracciare la nostra forma nella sua completezza, con tutte le ombre e le cicatrici, per dare spazio a qualcosa di più autentico. Esplorare gli angoli più oscuri della nostra psiche aiuta a riconoscere quel bisogno antico che alberga dentro ognuno di noi. Solo così possiamo sperare di trovare una vera connessione con noi stessi e con il mondo intorno. Accettare dunque la natura e fare della cultura uno strumento potentissimo per esprimerla. «Il mio sangue se ne frega di tutto. Zampilla.»

di Silvia De Biase

1] «The blood of the covenant is thicker than the water of the womb» («Il sangue dell’alleanza è più denso dell’acqua del grembo materno»), attribuibile a un proverbio tedesco del XII secolo

2] Michel Foucault, Nascita della biopolitica, a cura di M.Bertani, V. Zini, Feltrinelli 2015

Leggi tutti i nostri articoli di letteratura