The Substance è il classico film che non lascia indifferenti. Capolavoro o filmaccio? Si dirà che le due reazioni dipenderanno (Monsieur Lapalisse!) dai gusti cinematografici. In teoria chi non ama la fantascienza e l’horror tenderà a non apprezzare il film. Viceversa gli amanti del cinema di genere non potranno che divertirsi a cogliere tutte le citazioni, disseminate lungo le due ore e venti della storia (ma concentrate particolarmente nel finale) dei vari film di Cronenberg, Lynch oppure di De Palma. Come spiegare allora che il film ha avuto un successo che è andato ben oltre la nicchia degli amanti del cinema di fanta horror e, fra questi, della nicchia ancor più minuta degli amanti del body horror?

La storia di The Substance è solo in apparenza semplice. Elisabeth Sparkle (Demi Moore) è una star del cinema e della TV che ha ormai iniziato la parabola discendente e che viene, benché sia ancora bella, silurata dal canale televisivo per cui lavora da anni. Disperata e delusa, accetta di acquistare un kit col quale, dopo essersi iniettata la sostanza che dà il titolo al film, può produrre un clone di sé più giovane. Mentre questo suo sé rinnovato che prenderà il nome di Sue (Margaret Qualley) se ne va in giro per la città e partecipa al provino televisivo per farsi assumere a posto della vecchia se stessa, la matrice, ossia Elisabeth, è costretta a restare in stand by, totalmente incosciente e alimentata solo da una pappa sintetica. Alla fine della settimana le due versioni devono invertire i ruoli. Sue deve spegnersi, mentre Elisabeth può andarsene in giro. Lo scambio è necessario per non incorrere in drammatici problemi al corpo di entrambe che invece, come è ovvio, puntualmente accadranno. Specie perché Sue è insofferente alle regole. La newbie, la nuova arrivata, si prende infatti del tempo extra per lavorare al proprio rinnovato successo e, per dirla alla Thureau, per succhiare il midollo della vita. Prima infrange le regole solo per un paio di giorni poi, addirittura, si prende settimane. Del resto non è che Elisabeth usi il suo tempo in modo poi fruttuoso. Vive in maniera depressa, imbambolata dal successo e dalla brillantezza di Sue. Successo e bellezza che sente propri e alieni allo stesso tempo. Malauguratamente le rotture dell’equilibrio temporale finiscono col far invecchiare prematuramente Elisabeth che si sveglia così sempre più vecchia e brutta, mentre l’altra sé sfavilla sempre di più. Si genera così tra Sue e tra Elisabeth un conflitto che le porterà ad un mostruoso e patetico epilogo autodistruttivo.

A guardare la composizione della platea della sala in cui ho assistito alla proiezione del film, platea composta in prevalenza da donne di mezza età e anche da non poche donne anziane, il successo della pellicola è stato determinato dal consenso del pubblico femminile che ha risposto, positivamente, alla proposta di un film che affascina e seduce per il tema dell’eterna giovinezza. Forse la favola morale che rinnova il racconto di Dorian Gray è valsa di più dell’interpretazione, suggerita dalla critica, che The Substance sia un film di denuncia di una condizione femminile di subalternità nello show business, dove ogni donna di spettacolo è prigioniera della regola della eterna giovinezza impostale da logiche patriarcali votate al “consumo” dell’immagine femminile, ovviamente sensuale e giovane. Insomma, a ben vedere è più l’eterno tema del doppio, quello decadente alla Oscar Wilde, ad aver affascinato il pubblico, che l’impegno politico woke.

Anche perché è proprio sul punto dello sfruttamento dell’immagine della giovane donna che il film pare avere poco mordente, poca sostanza. Per essere un film horror e di fantascienza, il film insegue troppo il placido e rassicurante sentiero del moralismo politico. Sebbene tenti di rappresentare in maniera grottesca il potere maschile, non si esime dal rendere grottesche anche le vittime, fino a colpevolizzare Elisabeth e Sue. Non si tratta solo del fatto che il desiderio di Elisabeth di voler continuare a essere giovane e seducente, di agognare la fama e di restare nel mondo dello spettacolo oltre il tempo, sia visto come un male. Bensì del fatto che, lungi dall’usare la sua nuova occasione per vendicarsi degli uomini che l’hanno maltrattata, Elisabeth finisce con essere vittima una seconda volta. Come se non avesse imparato la lezione. Anzi. Elisabeth spinge il suo alter ego più giovane a cadere nello stesso errore. Come se l’ossesione del successo fosse una droga, una droga contaggiosa.

Se The substance è una fiaba, dunque, rimane la classica fiaba à la Grimm (non certamente dei campioni di femminismo) in cui la protagonista femminile può ambire solo ad essere bella e, allo stesso tempo, viene punita proprio per la sua troppa vanità (peccato considerato come il peccato femminile per antonomasia). Donna Biancaneve e strega allo stesso tempo. L’uso della sostanza lungi dall’essere una rottura dell’ordine naturale, in fondo in fondo non fa che confermarlo. Non è il sistema della fama che appare terribile e grottesco in sé. Au contraire. A risultare veramente orride e raccapriccianti, alla fine, sono Sue e Elisabeth. Oltretutto la loro non è una mostruosità terribile e vendicativa. Benché evocata, nel finale non c’è nessuna nemesi catartica alla De Palma. Sue ed Elisabeth, non hanno lo «sguardo di Satana» e se inondano di sangue un corridoio kubrickiano, non è col sangue di chi le ha offese, ma col loro stesso sangue. La mostruosità di Sue e di Elisabeth è patetica, ma non alla maniera di un Elephant Man di Lynch, che induce alla solidarietà lo spettatore. Sue e Elisabeth sono “donne elefanti” che vogliono continuare ad essere esibite nel circo come freak, fino a che lo star system non lasci di loro che la poltiglia. Il messaggio è chiaro: TINA (there is no alternative). Non ci sono alternative per le donne che devono giocare fino in fondo a un gioco in cui non potranno vincere. Nulla di più rassicurante. Lo show business fa schifo, ma non c’è mondo di cambiarlo. Un film che, insomma, pare lanciare un messaggio trumpiano: donne, sottomettetevi col sorriso al vostro destino.

Eppure, sottotraccia, Fargeat pareva poter sviluppare in embrione anche un altro tema, ben più interessante di questo: il conflitto fra le generazioni. La guerra tra giovani, produttivi e impegnati, e vecchi, spreconi e dispettosi. A un secondo sguardo The substance avrebbe potuto non essere solo la storia drammatica di una donna che tenta di evitare l’inevitabile e degli effetti di cotanta hybris. Avrebbe potuto essere anche la messa in scena della dialettica polemica tra nuove e vecchie generazioni. Generazioni che dovrebbero essere alleate e che invece finiscono col lottare fra loro per un minuto in in più di tempo sul proscenio.

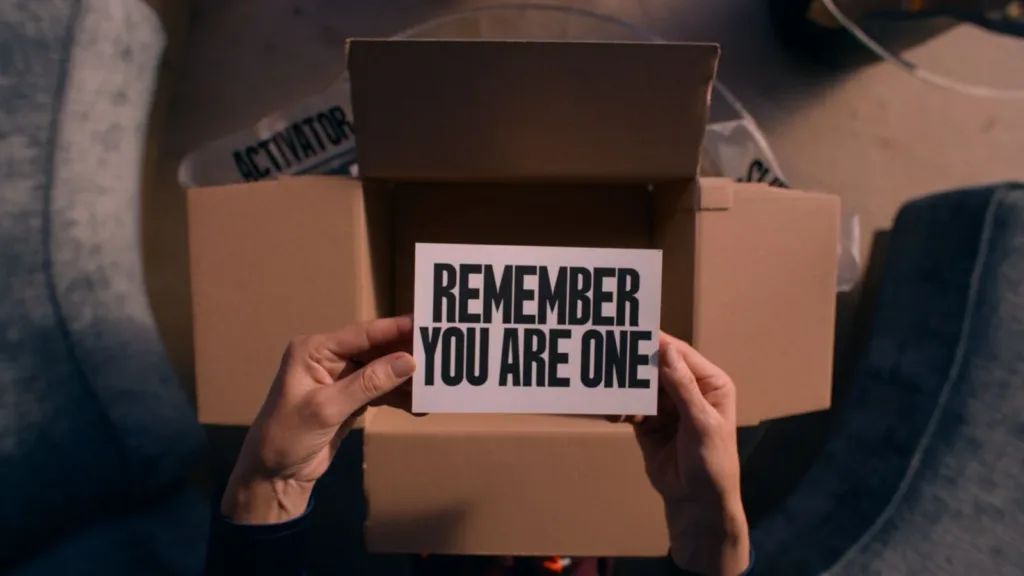

Non si tratta però solo della lotta generica fra soggetti di differenti classi età. Sottotraccia The Substance è, forse ancor di più, la potente metafora d’una relazione tossica: quella fra una giovane donna e una cattiva madre. Sue rappresenta una figlia intrappolata nel tentativo di realizzare il sogno del proprio genitore. Elisabeth è e non è Sue. Perché Elisabeth, come detto, è la matrice. È dunque matrigna, madre perversa, di una nuova se stessa, il clone figlia (che infatti le somiglia e non le somiglia). Il servizio assistenza di chi ha fornito il kit lo ripete di continuo a Elisabeth: «ricordati, siete una sola», ma alla prova dei fatti non è così.

La mostruosità del progetto di Elisabeth è dunque quello di vincere nel sistema dello spettacolo, attraverso il parto di un nuovo sé; come la più classica delle madri frustrate. Elisabeth cerca la propria rivincita spingendo la figlia, non ad emanciparsi, non a trovare la propria strada, ma a ripetere la madre. Il lieto fine in questi casi non è mai previsto (e forse anche giustamente).

Questa seconda linea del film però è pregiudicata dal finale che induce troppo nell’orgia grandguignolesca di citazioni horrorifiche. Da un lato pare che la preoccupazione di Fargeat sia quella di evitare di cucinarci una sua propria storia, mostrandoci quanto bene abbia appreso la lezione dei maestri, dall’altro il continuo citazionismo e il tono ironico e grottesco del finale paiono fatti apposta per evitare il tono della tragedia e avvolgere lo spettatore in una nuvola, sospesa tra la farsa e l’apologo morale, che rassicuri invece di indignare.

di Amedeo Liberti

LEGGI TUTTI I NOSTRI ARTICOLI DI CINEMA