Appunti su un tempo non più di crisi ma di collasso

«Chi oggi abbia l’audacia di parlare della stupidità corre gravi rischi.

Il farlo può essere infatti interpretato come arroganza,

o persino come tentativo di turbare il progresso della nostra epoca»

(Robert Musil – Sulla Stupidità)

In una analisi radicale del presente, le parole “umiltà” (etimologicamente legata al contatto con la terra) e “onestà” (che condivide con “onore” la stessa radice) appaiono preferibili a “modestia” che, oltre a richiamare comportamenti ipocriti e vanitosi – la falsa modestia – contiene in sé un modus, una maniera di stare al mondo, uno stile di vita conforme a un modello culturale mercificato, socialmente imposto e oltremodo avvilente.

Non solo perché le forme di libertà offerte e retoricamente esaltate dalla nostra società sono prive di qualsiasi componente autenticamente emancipativa, utopica, trasgressiva – come sostiene Byung-Chul Han, forme che si risolvono nella libertà di competere, di arricchirsi, di consumare: in definitiva, nella libertà di produrre capitale – ma soprattutto perché le parole d’ordine della nostra contemporaneità, di un tempo profondamente ideologico, azzerano ogni spazio di pensiero.

Al di là di modestissime introspezioni personali, quali ambiti di riflessione può mai offrire un sistema intrinsecamente scientista e antiumanista che si spaccia per post-ideologico e afferma la fine della storia (Fukuyama), l’assenza di alternative (Thatcher), l’inesistenza della società (Thatcher), l’irreversibilità di uno sviluppo tecnologico illimitato, finalizzato alla produzione? Individualismo, concorrenza, prestazione, efficienza, produttività, resilienza (quest’ultima particolarmente significativa, in quanto implicitamente incita a sviluppare capacità adattive, per affrontare le difficoltà di una realtà immodificabile), sono i paradigmi di un’ideologia attraverso cui ci si organizza in vista del nulla, di un pensiero che nega programmaticamente finalità e senso, un sapere astratto, privo di una vera razionalità, ateleologico e puramente strumentale.

Dipendiamo da un’oligarchia finanziaria che taccia di ideologismo idiota ogni voce dissenziente, viviamo all’interno di un mercatismo che condiziona profondamente le nostre esistenze, omologandole. Esistenze drammaticamente limitate nei loro tentativi di auto-affermazione e di ribellione. Si pensi ad esempio alla dilagante diffusione dei tatuaggi: segni e figure, incisi nella carne, dal significato indecifrabile, simboli di individualità fondate non più sulla relazione, ma su pratiche inconsistenti di autolegittimazione.

Oggi la modestia non è più la consapevolezza dei limiti delle proprie possibilità, né una scelta di vita incentrata sulla sobrietà: modesto, in senso limitativo, è lo sforzo dell’individuo mosso dal bisogno di rivendicare la propria unicità, per sfuggire alla condanna di un conformismo, di cui paradossalmente cade prigioniero.

Modesta è la sostituzione di una verità intersoggettiva con l’attestazione di un’autenticità privata, di una sottolineatura del sé, di un’enfasi sulla propria persona, come costante antropologica. Una maniera insocievole di stare al mondo, quasi mai espressa come ribellione o posizione eccentrica rispetto alle consuetudini sociali, ma innescata da una mera volontà di differenziazione, istantaneamente neutralizzata e riassorbita dalle mode correnti.

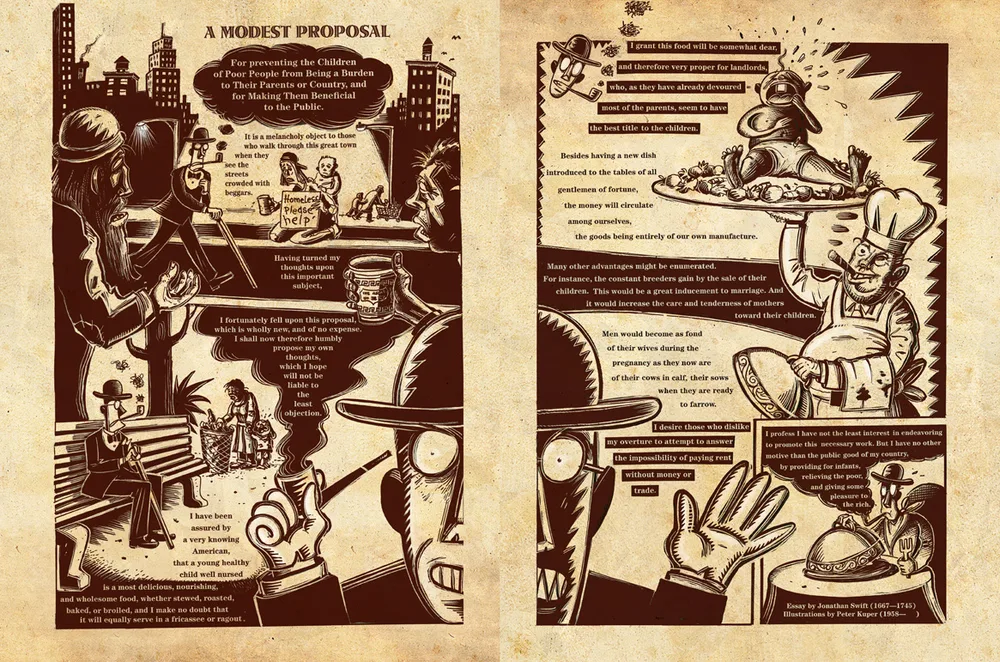

Nella prima metà del Settecento Jonathan Swift pubblica Una modesta proposta, un libello di satira politica in cui suggerisce «un metodo onesto, facile e poco costoso» per risolvere il problema della disoccupazione e della sovrappopolazione in Irlanda: impinguare all’età di un anno i figli dei poveri per poi darli in pasto ai ricchi. Adottando lo stile algido dell’utilitarismo, l’anonimo autore del pamphlet propone la soluzione economicamente più vantaggiosa per capitalizzare la prolificità degli irlandesi. Un’applicazione estrema e provocatoria della morale utilitaristica (con paradossali effetti positivi in materia economica e sociale), una parodia della logica spietata del mercato e del profitto.

L’utilitarismo – unica filosofia a sostegno del nostro tempo – consiste dunque nel livellamento della moralità, non più libera, ma abbassata al principio di utilità: un principio che a sua volta svuota di valore ogni categoria culturale e ogni tensione spirituale.

Un vuoto di ideali, un blocco nell’elaborazione del pensiero, generati da una società animata da una dottrina apparentemente neutra e pragmatica e popolata da individui atomizzati e in perenne conflitto, immiseriti nello spirito e condannati a una modestissima condizione esistenziale.

L’ideologia dominante non è infatti apologetica, si accontenta di negare ogni possibilità trasformativa eccentrica alla logica del mercato e alla sua inevitabilità.

Viviamo dunque in una dittatura flessibile e trasparente, in cui l’autocoscienza agente si è fatta giudicante: “It’s the economy, stupid!”: chi agisce stigmatizza chi oppone un pensiero critico. A fronte di tanta immodestia non bastano risposte modeste.

Se fin qui sono stati ripresi temi per lo più risaputi – ma inderogabili per incitarci all’”intranquillità” (Benasayag) e alla soppressione di imperativi dettati dagli attuali condizionamenti ideologici – è per poter avanzare una proposta immodesta, tanto altezzosa quanto velleitaria. Una proposta che sviluppi teorie e prassi dotate di capacità orientativa e valutativa, in grado di fronteggiare l’età modesta e catastrofica che stiamo attraversando: un tempo caratterizzato da tragedie sicuramente di non modesta portata (crisi geopolitica, collasso del pianeta, pandemia, flussi migratori, ecc.); che avvii una riflessione impegnata nella ricostruzione di un sapere antagonista; che apra alla speranza – per ora remota – di far ripartire la storia e restituire reversibilità, alternative, socialità, qualità alla vita e al pensiero; che oltrepassi atteggiamenti cinici di indifferenza e rassegnazione, verso valori imposti e ritenuti incontestabili.

Atteggiamenti indotti dalle tesi sulla storia di Fukuyama, secondo cui la globalizzazione dello stile di vita occidentale conduce alla fine dello sviluppo socio-culturale e a una forma terminale di governo del mondo che decreta un destino ineluttabile di ripetizione dell’identico, di eterno presente capitalistico. Una proposta che in conclusione sappia abbattere la stupidità sociale in cui siamo precipitati, liberando la cultura – ridotta a oggetto di consumo – da forme di standardizzazione di massa: un’ “Industria culturale” onnipervasiva, una sottocultura modellata sull’economia, generatrice di un omogeneizzazione di comportamenti e mentalità riconducibili al modestissimo “uomo a una dimensione” di Marcuse: soggetto ormai del tutto desocializzato, impregnato di falsi bisogni e falsi valori prodotti da un pensiero unico, speculare alla forma merce.

La nostra epoca, definita ipermoderna non ci sta portando verso l’emancipazione, ma verso il declino e l’oscurantismo: il superamento del postmoderno non ha prodotto mutamenti radicali, ma «un regime forzoso del nuovo» (Donnarumma) unito a un realismo ossimorico: una realtà virtuale che ha rafforzato lo status quo e riplasmato l’immaginario degli individui nella direzione di una continuità prefissata e senza punti d’arrivo. Contro un tale scenario, che non ha più nulla a vedere col nichilismo e con una dissoluzione della realtà, ma con una ridefinizione di una realtà inconsistente, solo una proposta immodesta può ripromettersi di correggere una deriva socio-culturale sempre più pericolosa e preoccupante, attraverso la riattivazione di un pensiero autonomo, dissenziente e alternativo.

Svegliamoci, dunque! Accogliamo l’esortazione di Edgar Morin che, in un suo recente breve saggio, condanna la miopia verso tutto ciò che va oltre l’immediato e invita a risvegliare le nostre coscienze e le nostre capacità creative.

Un invito a riformare le nostre menti, sostituendo, attraverso una “rivoluzione paradigmatica”, quei modestissimi principi “che generano pensieri semplificatori, unilaterali, parziali, ed evidentemente di parte, con principi che permettano al tempo stesso di riconoscere, distinguere, e riunire antagonismi complementari” e di approdare a conoscenze organiche, complesse, contestualizzate.

di Mario Mattioda

LEGGI TUTTI I NOSTRI ARTICOLI DI PSICOLOGIA