Il pensiero rizomatico di Deleuze e Guattari

“Quando un rizoma è tappato, arborificato,

è finita, non passa più nulla del desiderio;

perché è sempre per rizoma che

il desiderio si muove e produce”

(Deleuze e Guattari, Mille Plateaux, 22)

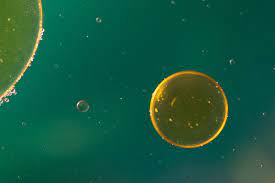

Il rizoma è un particolare tipo di radice che ha la specificità di penetrare il terreno lungo un movimento di estensione orizzontale, a differenza del più usuale tipo di radice a fittone, che penetra in senso verticale sino a radicarsi in profondità.

Il filosofo Gilles Deleuze e lo psicanalista Félix Guattari introducono la figura del rizoma sin dalle prime pagine di Mille plateaux (1980) per significare, a partire da essa, un intero diagramma di posizione e movimento di pensiero. Uno degli intenti dello scritto era appunto quello di delineare una modalità di pensare la superficie tale da porsi in maniera alternativa rispetto alla metafisica del “fondo”. La citazione deleuziana dello scrittore Michel Tournier suona opportuna: “strano pregiudizio che valorizza ciecamente la profondità a scapito della superficie, pretendendo che ‘superficiale’ significhi non già di vaste dimensioni, bensì di poca profondità, mentre ‘profondo’ significa di grande profondità e non di superficie ristretta” (Deleuze 1968, p. 18). Lo intuiva già Hugo von Hoffmansthal, il grande poeta della finis Austriæ, quando scrisse nel 1922 in modo fulminante: «La profondità va nascosta. Dove? Alla superficie».

La geofilosofia che Deleuze e Guattari designano, utilizzando testi provenienti dalle più disparate atmosfere culturali (dalla psicologia all’antropologia, dalla letteratura all’estetica) cerca di cogliere, da un lato, tutto il paesaggio osservabile allo sguardo di superficie (che non va equivocato con un’attenzione all’elemento banale) individuando per ogni topos l’esatta posizione, la propria consistenza, le relazioni che esso instaura con altri punti, la molteplicità di figure che esso disegna in concatenamento con altre figure; dall’altro, secondo una prospettiva storica, filogenetica, le stratificazioni che si sono succedute, segno di ere diverse, in cui il fattore storico si intreccia con le conformazioni territoriali in un gioco, sempre inedito, di scarto e persistenza.

Per ognuno dei mille piani su cui si è data la condensazione del pensare storico – che poi viene imbrigliato nelle discipline che dividono e imperano sui saperi – Deleuze e Guattari ripercorrono il conflitto sempre teso che cattura il gioco molecolare del pensiero nomade per fissarlo in una strutturazione molare, volgendo le linee di fuga in linee di morte. Sottrarsi pertanto alla cattura istituzionale (diremmo oggi anche capitalistica, nel senso ripreso dagli autori in Capitalisme et schizophrénie 1972/80), che un pensiero statuale propugna e ricerca con fissazione (nel duplice senso del termine, ossessivo e di fissità), diviene una strategia originale che distingue la rizomatica di Deleuze e Guattari dalla teoria critica: il movimento di trasformazione qualitativa dell’esistente non è pensabile in una dialettica di profonda complicità, che riannoderebbe così continuità e discontinuità sul medesimo terreno fino a concludere il moto della storia in un orizzonte di riconciliazione, bensì nello scontro infinito in cui i processi di deterritorializzazione resistono alle striature ricaptanti, aprendo costantemente spiragli di mutazione delle figure concettuali che assumono forme variabili e plurali sperimentando senza garanzia di successo una non-chiusura nomadica e rizomatica del pensiero in cui è in palio la possibilità di fletterle e ri-fletterle senza risolverle in via definitiva.

Direbbe dunque Deleuze «in forma di slogan: non l’individuo, ma un concatenamento; non il soggetto, ma la vitalità» (Deleuze e la psicologia, 2017). Come evidenziato da Pietro Barbetta ed Enrico Valtellina nell’introduzione al volume, lo sforzo teorico degli autori australiani consiste nell’individuare delle «sinergie tra il pensiero ecologico batesoniano e le strumentazioni concettuali deleuziane», rimettendo al centro della riflessione psicologica la relazione, l’evento, il processo, i concatenamenti (agancements), ridotti dal paradigma cognitivista a una conoscenza routinaria, prevedibile, reificata. È perciò fondamentale riuscire a collocare ciò che chiamiamo “mente” all’interno dell’ecosistema, considerando che questa stessa mente è immanente alla struttura evolutiva totale. Significa, per esempio, parlare di sistemi e circuiti che vadano oltre a quanto accade entro alla membrana di un singolo individuo: ciò che è contenuto nell’epidermide, infatti, prima o poi decade. Non si tratta più di considerare una mente implosa verso l’interno (tanto cara a Freud e alla psicoanalisi, ma anche a tutti gli idolatri della black box o delle terapie dell’Io), bensì a un concetto che si dilata verso l’esterno, riducendo l’ambito dell’“io conscio” e, con esso, la sua onnipotenza. Si tratta qui non solo di far virare la ricerca dai sistemi chiusi ai sistemi aperti, ma di riconnettere l’indagine psicologica alla vita, al piano d’immanenza, a quel pensiero viscerale il cui linguaggio è «modellato nella profondità dei corpi» (Deleuze, 2009). Si tratta di mettere in campo nuove modalità di relazione e di “danza” (Manghi, 2005) per spiegare e abitare i circuiti del mondo; modalità connotate da sfumature di umiltà, incertezza e esitazione, temperate “dalla dignità e dalla gioia di far parte di qualcosa di più grande”, che non sempre ci è dato afferrare” (Bateson, 1972).

Nel suo testo più sistematico “Mente e Natura” (1979), Gregory Bateson collega il concetto di “circuito mentale” con quello più strettamente ecologico di unità evolutiva organismo-nel-suo-ambiente e ne dichiara l’imprescindibile necessità epistemologica. Ogni gradino della gerarchia – che sia il DNA nella cellula o la cellula nel corpo o il corpo nell’ambiente – andrebbe pensato come un sistema e non come una parte espunta dal tutto e in opposizione alle altre parti. Ponendo in parallelo i due processi che costituiscono il pensiero e l’evoluzione biologica e sottolineandone le omologie, Gregory Bateson stabilisce quella “sacra unità” (sacra perché necessaria) tra mente e natura, in cui non esiste una mente separata dal corpo né un dio separato dalla sua creazione. ‘Noi non abbiamo una psiche, noi siamo nella psiche’ (cit.).

Ciò che manca alla società odierna, sempre secondo Bateson, è il senso profondo – quasi religioso – di questa connessione, del legame con il mondo naturale e gli altri esseri viventi. Bateson ci suggerisce di portare il “nostro ritmo” a quello del sistema vivente più complesso in cui siamo inseriti e di considerare sempre “il tutto”, “la struttura che connette”: per riconoscere come le parti si pongano esteticamente in un ordine composito, dove unità e bellezza coincidono nell’immanenza, qui, oggi, ora.

Secondo Deleuze e Guattari (1972), la psicoanalisi non avrebbe portato a compimento le proprie premesse teoriche, riducendo l’inconscio nei ristretti confini del “romanzo familiare” e mettendolo in scena come uno “spettacolo teatrale”. Essi propongono la schizoanalisi come espressione di un inconscio anti-Edipico, fabbrica, produzione, macchina desiderante. Non “elogio della follia” ma sperimentazione incessante della potenza creativa dell’inconscio, in scambio espressivo con l’ambiente, alle prese con la contingenza dell’evento e l’imprevedibilità dell’incontro. Un tale metodo empirico, ben diverso dall’empirismo timido della psicologia, richiede un’immersione nelle cose, un approccio totalmente immanente (in senso spinoziano), al di qua di ogni opzione trascendentale, di qualsiasi schermatura rappresentazionale. L’esposizione alla vita è esposizione alla differenza, all’eterno ritorno del differentemente differente, all’indecidibilità del lancio di dadi. In questa concezione il chaos è sempre immanente al cosmos: siamo dunque immersi nel chaosmos come suggerisce Guattari, affidandosi a un pensiero nomade, al vagabondaggio in seno a sistemi dinamici aperti, richiamando la cibernetica di batesoniana memoria, anche se l’esperienza vivificante dell’immersione nel Reale non può essere ovviamente costante: bisogna tornare a galla e prendere aria, il buon senso e il senso comune vanno dunque tollerati nel quotidiano.

Riprendendo il concetto di sistema aperto e di vincolo, Roberto Marchesini parla espressamente di «ibridazione epistemologica» con la realtà dell’ambiente e non-umana, processo che consente un passaggio di soglia di domini e predicati e del punto nevralgico della contaminazione direttamente riconducibile al nostro cervello neotenico. La neotenia consiste qui nel «mantenimento in età adulta di caratteristiche anatomiche e comportamentali giovanili tipiche degli stadi fetali e infantili degli antropomorfi» (Gualandi in Cavazzini, 2013).

Secondo i teorici del postumanesimo l’essere umano è plurale: non solo non può commisurare il mondo – sia da un punto di vista epistemologico che etico – con l’atto di allargare le braccia, ma non può nemmeno comprendere se stesso se non capisce il dialogo e l’ibridazione operata con la realtà esterna. Parlare di umano come frutto ibrido significa spostare il fuoco d’indagine dalla polarità antropocentrata all’atto del dialogo che l’umano intraprende con il mondo, lasciandosi infiltrare dalla realtà esterna, ospitandola. Una pluralità di progetti coniugativi ha costruito quella che oggi definiamo antroposfera, dove compaiono non solo gli uomini ma anche altri partner – primi fra tutti gli animali e gli strumenti – che sono intervenuti in modo tutt’altro che passivo nel complesso ontologico dell’essere umano. Non vanno dimenticati i saggi di Donna Haraway (Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo, 1995 e Compagni di specie. Affinità e diversità tra esseri umani e cani, 2003) che hanno trasformato in modo profondo e rivoluzionario il modo di concepire il continuum ontologico tra umano, altri animali e tecnologie.

Un uccello arriva, un uccello se ne va (è lo stesso uccello sul giglio di Kierkegaard); non ha nome, non è importante saperlo, una vita è apparsa, poi è volata via, verso altri concatenamenti, verso altri divenire. Il divenir-animale intende suggerire all’animale che parla, essere umano, di accompagnare proprio questo movimento verso il provare a essere, semplicemente, “una vita”, cioè una “vita di pura immanenza, neutra, al di là del bene e del male (…). La vita di questa individualità scompare a vantaggio della vita singolare immanente a un uomo che non ha più nome, sebbene non si confonda con nessun altro. Essenza singolare, una vita…”. Essere qualcosa – una vita, una ecceità, una linea, sono numerosi i modi con cui Deleuze prova a delineare i tratti di questa “singolarizzazione” – senza essere una soggettività, senza essere un “io”. (Deleuze, L’immanenza: una vita…, 2010)

Ma ritorniamo al rizoma. È per noi importante fare ritorno alla cibernetica dei primi Ottanta e della grammatica dei Millepiani al fine di dotarci di strumenti linguistici ed interpretativi che sappiano offrirci le coordinate per orientare lo spaesamento esistenziale cui l’incertezza e l’infosfera odierna sottopone ciascuno di noi, con le chiavi di lettura dei principi del rizoma stesso: Connessione, Eterogeneità, Molteplicità, Rottura Asignificante, Decalcomania, Cartografia (“il rizoma è un sistema aperto, liberamente e infinitamente percorribile, come sarebbe stata la Rete, la quale, a sua volta, avrebbe permesso d’inseguire molteplici percorsi, dandovi altrettanti valori. Sempre nuove interpretazioni, pertanto, possono essere elaborate, proposte e diventare, a loro volta, dati del rizoma. Chi percorre il rizoma, in qualche modo vi è reso partecipe!“).

Ancora condizionati da visioni sostanziali, oggettivanti, molari dell’esistenza e dell’esistente, facciamo fatica a riconoscere il movimento che sta tra le cose, ciò che connette e fa da collante. Siamo sempre portati come siamo a scegliere per polo o l’altro, laddove il problema fondamentale è abitare il movimento perché è nel movimento che si produce il processo. Importante è come si abita il processo e la dinamica. È la relazione che rende sostenibile abitare il processo. Se non ci fosse un processo non ci sarebbe la vita questo è il fatto; è perché cambia che vive, non vive perché cambia. La vita è conoscenza e l’educazione è una conversazione infinita. Così si arriva al senso delle cose. Il senso è quello di mettere al centro la conoscenza, l’educazione, la cultura e la voglia di contaminarsi stando in relazione con gli altri. L’educazione è una conversazione infinita, perché non si smette mai di esistere, non si smette mai di essere. L’educazione non è un monologo, ma un dialogo; non si smette mai di imparare e questo dovrebbe proprio essere alla base di quello che è un valore per vivere oggi, stante la difficoltà dei tempi in cui ci troviamo. Solo dalla passione e dall’amore, come sosteneva Maturana, portavoce insieme a Bateson di una “scienza romantica”, si può comprendere il legame del vivente e prendervi parte con l’educazione.

L’invito in un’unica sintesi espressiva: divenire-minore. Sottrarsi alla pesante architettura della morale occidentale in senso lato significa quindi alludere ad una mobilità bio-chimica delle concatenazioni di pensiero e di vita organica senza che l’una catturi l’altra piegandola sotto il proprio primato, ma anzi facendo in modo che dalla contingenza della vita emerga “un aforisma del pensiero” (Deleuze, 1962) e dalla molteplicità del pensare nasca una forma di vita: “La parola d’ordine, diventare impercettibile, fare rizoma e non mettere radici” (Deleuze, 1968).

di Carolina Camurati

LEGGI TUTTI I NOSTRI ARTICOLI DI FILOSOFIA