Leggere Thomas Hobbes significa scontrarsi con alcuni aspetti controversi della vita in società, in particolare in un momento di crisi economica e sociale. Quando in natura ci sono pochi beni e ognuno porta avanti una battaglia personale per la sopravvivenza, gli esiti sono drammatici.

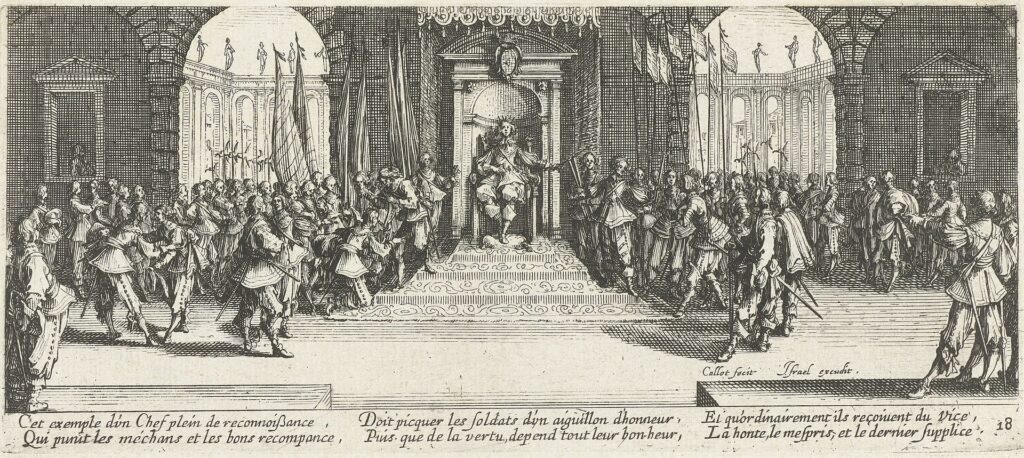

L’uomo, secondo Hobbes, è reso atto alla società non dalla natura, ma dall’educazione, poiché «ogni società si forma per l’utile o per la gloria, cioè per amore di sé e non dei soci»[1]: la società umana è artificiale e frutto di un patto tra individui, per uscire da uno stato di guerra potenziale di tutti contro tutti in cui non si ha la garanzia di avere salva la vita. Per uscire da questa condizione misera, la ragione suggerisce all’uomo delle norme prudenziali, le leggi naturali, ma poiché «i patti senza la spada sono solo parole» è necessario un potere coercitivo e visibile che faccia rispettare le regole. E allora gli autori del patto istituiscono un rappresentante della propria volontà per la sicurezza e per il benessere, rinunciando a quella condizione di uguaglianza naturale e di libertà assoluta.

Così il Sovrano è un attore di ciò di cui gli individui sono autori: in questa idea di rappresentanza, dunque, non ha più senso parlare di giusto e ingiusto, conta solo il potere sovrano. Ma perché non siamo animali politici, come suggeriva Aristotele? Perché per rispettare le regole è necessario il timore di una punizione? Perché per l’uomo, a differenza delle api e le formiche, il bene privato non coincide con quello pubblico. Le premesse antropologiche di Hobbes sono la base imprescindibile per la comprensione del suo pensiero politico: l’obiettivo del filosofo, infatti, è quello di fare una scienza della politica, di conoscere la ragione delle azioni umane con una precisione geometrica, perché si possa dare un giudizio univoco e definitivo sui concetti di giusto e ingiusto e porre fine alla perpetua «guerra condotta con le spade o con le penne»[2], anelando alla pace e alla felicità di questa vita.

Come in un teorema, gli assunti iniziali sono decisivi per lo sviluppo di tutto il resto. Hobbes delinea un ipotetico stato di natura, cioè uno stadio prepolitico in cui gli uomini godono dello ius in omnia, il diritto ad ogni cosa, e in cui per natura sono «così uguali nelle facoltà del corpo e della mente che […] la differenza tra uomo e uomo non è così considerevole, che un uomo possa di conseguenza reclamare per sé qualche beneficio che un altro non possa pretendere»[3]. Dato che la natura ha dato tutto a tutti, in stato di natura non può esistere proprietà privata, ma solo il possesso di quello che un uomo può prendersi e per tutto il tempo che può tenerselo: la misura del diritto è l’utilità.

Ciascuno infatti è portato a desiderare ciò che per lui è bene, e a fuggire ciò che per lui è male, soprattutto il massimo dei mali naturali, che è la morte; e questo con una necessità naturale non minore di quella per cui una pietra va verso il basso[4].

Hobbes opera una riduzione materialistica delle passioni, riducendo piacere e dolore ai concetti di corpo e moto: lo sforzo volto verso qualcosa è desiderio, lo sforzo per tenersi lontano da qualcosa è avversione. Uomini diversi, dunque, provano desideri diversi e i concetti di buono e cattivo sono solo parole da considerare in relazione alla persona che le usa: non esistono valori assoluti, tutto dipende dai nomi che diamo alle cose. Ogni uomo è portato per natura a ricercare il proprio benessere: non è solo la ricerca dell’utile, l’appagamento dei sensi, a rendere un uomo felice, ma anche i piaceri della mente, in particolare la gloria, «la gioia che sorge dalla rappresentazione del proprio potere e della propria abilità, è quell’esultanza della mente che si chiama gloriarsi»[5]. L’inclinazione generale dell’umanità, scrive Hobbes, è quella di «un desiderio perpetuo e senza tregua di un potere dopo l’altro che cessa solo nella morte»[6]. La felicità di questa vita, dunque, è una continua progressione del desiderio da un oggetto a un altro e consiste nel movimento, nell’assicurarsi per sempre la via per il proprio desiderio futuro. Al contrario, quello che può compromettere la felicità di un uomo è l’ansietà per del tempo avvenire, la paura della povertà e della morte, condizione inevitabile dello stato di natura. Hobbes propone un’immagine straordinaria a proposito di questo:

è impossibile, per un uomo, il quale si sforza continuamente di assicurarsi contro il male che teme e di procurarsi il bene che desidera, non essere perpetuamente sollecito del tempo avvenire. Cosicché tutti gli uomini, specialmente quelli che sono troppo previdenti, sono in uno stato simile a quello di Prometeo, poiché come Prometeo (che, interpretato, vale uomo prudente) fu legato al monte Caucaso, luogo dall’ampia veduta, dove un’aquila si pasceva del suo fegato, divorandone di giorno quanto ne ricresceva di notte, così l’uomo che, preoccupato per il suo futuro, guarda troppo lungi davanti a sé, ha il cuore roso, per tutto il giorno, dal timore della morte, della povertà o di altra calamità, e non trova riposo né pausa alla sua ansietà, se non nel sonno[7].

L’ansietà del tempo avvenire rende l’uomo prudente: ma se la felicità è movimento, questa immobilità può diventare una pigra rinuncia a vivere una vita che valga la pena di essere vissuta. E quelli che inizialmente sono appigli che ci rendono sicuri, diventano delle pesanti catene che ci rendono schiavi. Hobbes propone una soluzione in cui non c’è spazio per la felicità: forse la via per rinunciare alla grandiosa tragedia della morte in vita, invece, è quella di educare i sentimenti e pensare al bene comune come a quello privato, pur restando innamorati della nostra libertà.

Note

[1] T. Hobbes, De Cive. Elementi di filosofia sul cittadino, Roma, Editori Riuniti, 2018, I.I.2, cit. p. 81

[2] Ivi, epistola dedicatoria, cit. p. 66

[3] T. Hobbes, Leviatano, Milano, BUR, 2011, XIII, cit. p. 127

[4] T. Hobbes, De Cive, I.I.7, cit. p. 84

[5] T. Hobbes, Leviatano, VI, cit. p. 58

[6] Ivi, XI, cit. p. 101

[7] Ivi, XII, cit. p. 111

di Matteo Bianchi