Editoria, giovani voci e tanto desiderio di riscatto

Pubblicare un libro è esporsi al giudizio altrui. Il giudizio di chi ti legge e dal suo letto, dal treno, dal sedile della metropolitana esprime un giudizio sulla tua persona pur non conoscendoti. In effetti chiuderà il libro, ne parlerà con qualcuno (almeno si spera!) e nella migliore delle ipotesi dirà: «ti consiglio di leggerlo», oppure, nella peggiore: «ho appena letto un libro orrendo». Ma in fondo poco importa che se ne parli bene o male, l’importante è che se ne parli, polemizzava Oscar Wilde.

Per potervi parlare del pubblicare un libro nella nostra società, partirò da me, spiegandovi chi sono e come sono approdato alla scrittura.

Sono un ragazzo omosessuale di ventisei anni; no, ancora non riesco a dire che sono un uomo, non mi riesco proprio a percepire come “adulto” nonostante io viva solo, abbia un lavoro e mi mantenga. La mia idea di persona adulta non coincide con la vita che conduco. Vivo con un coinquilino, ho in affitto una stanza, la sera vado a ballare e la mattina in condizioni pietose mi ritrovo a dirigermi a lavoro per guadagnare una cifra irrisoria, utile a coprire le spese che la vita adulta pretende e a pagarmi le uscite che il sedicenne che è in me reclama.

Ho una laurea triennale in Lettere moderne, una magistrale che devo ancora conseguire e faccio l’educatore. Sono nato nella provincia di Milano, cresciuto da una famiglia salentina, emigrata per cercare una fortuna che non ha trovato. Mi sono trasferito a Bologna un anno e mezzo fa poiché sentivo Milano troppo soffocante, troppo cara e non alla portata di uno studente-lavoratore squattrinato. Ero stufo di pagare un calice di vino otto euro e rincorrere uno stile di vita che non potevo più permettermi.

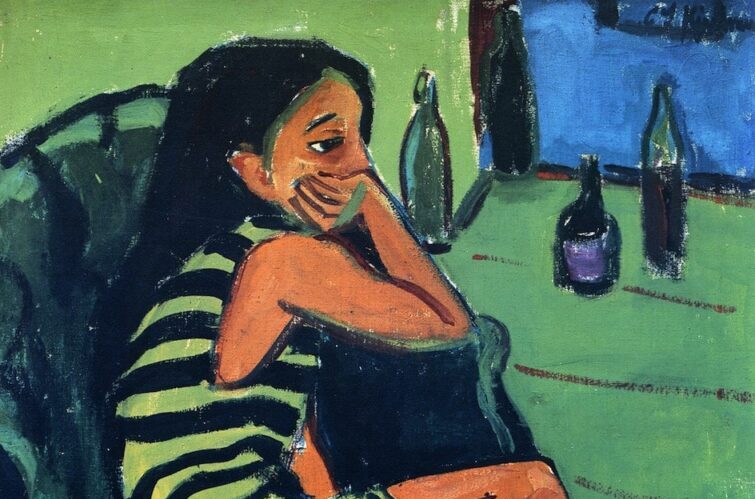

Quindi con una situazione economica disastrosa, una storia d’amore appena fallita e tanto desiderio di riscatto approdo su terra emiliana cercando di comprendermi meglio, capirmi… insomma, un po’ come Carry Bradshaw che nella sua New York City cerca la nuova se stessa, la realizzazione professionale e il vero amore. A Carry sono servite diverse stagione e ben due film per farcela. Forse io ho ancora speranza.

Come sostenuto poco sopra, pubblicare è esporsi.

Da autore di una raccolta di poesie, è stato questo il punto più difficile con il quale venire a patti, poiché in primo luogo significa dire a voce alta che hai dedicato – alcuni direbbero perso – del tempo a scrivere; in secondo luogo significa trovare il coraggio di far leggere a qualcuno ciò che ho prodotto.

La scrittura – cosa più banale non può essere detta – a periodi più o meno alterni, mi ha sempre accompagnato, è sempre stata un modo che ho utilizzato per mettere in ordine pensieri. Scrivere, per me, è stata una terapia, anche nel senso letterale del termine, dal momento che spesso, durante le sedute di psicoterapia, mi veniva chiesto di scrivere lettere, liste, poesie per dare concretezza a quei dolori che nascevano nello stomaco e morivano strozzati in gola, schiacciati dalle corde vocali.

La mia raccolta di poesie – Terre terse e fertili cieli – nasce dunque dall’urgenza di raccontarmi e di vedere in maniera più chiara, in unico sistema, quelle esperienze che mi hanno portato a Bologna.

È una raccolta dal forte impianto autobiografico in cui parlo di sesso, del mio essere omosessuale; parlo delle leggende della mia famiglia, racconto la storia di mia madre, le ferite mie e di mia sorella e scrivo del rapporto/assenza della figura paterna.

Inizialmente, non c’era l’intenzione di pubblicare un libro, c’era solo la vergogna; tuttavia un giorno ho pensato che avrei voluto farne un libro, un racconto nel quale qualcun altro potesse immedesimarsi.

Conclusa la fase sognante iniziale, in cui mi vedevo già catapultato nei salotti letterari a rispondere alle domande di intervistatori, mi metto quindi alla ricerca di un piano di pubblicazione più realizzabile e che vada incontro alle regole che governano il mondo. Dopo una proposta di contratto da una casa editrice di self-publishing che gentilmente declino, inciampo per sbaglio, navigando tra Google e leggendo post sui vari social, nella casa editrice Edizioni Dialoghi. Vado sul loro sito, guardo il loro catalogo e noto che hanno una collana di poesia, chiarificano che loro non pretendono soldi dall’autore. L’entusiasmo rimonta e invio il manoscritto.

Solo dopo alcuni mesi, giunge una risposta. Mi chiama l’editor di Dialoghi e mi dice che hanno letto il mio scritto e che sarebbero interessati a pubblicare.

Ma ecco che si ripropone il problema della vergogna e dell’esposizione. Ti devi vendere insieme al libro, raccontare ciò che hai fatto e pubblicizzarti. Sei parte del tuo prodotto. Ed è qui che inizia il vero lavoro dello scrittore: essere capace di far parlare di te per poi giungere lì, nei salotti. A quel punto il gioco è fatto, sei nel sistema.

Essere un autore oggi e relazionarsi con il mondo dell’editoria, dunque, significa rendersi conto che il libro non è qualcosa di sacro, ma che è un prodotto inserito all’interno di un mercato che è in crisi economica da anni. Si tratta di un mercato instabile che non può garantire ai più una sicurezza economica, perciò gli scrittori insegnano, gestiscono bar, scrivono articoli. La sicurezza non è un privilegio per coloro che decidono di lavorare e occuparsi di cultura.

Tuttavia la scrittura, almeno per me, porta in sé quella vana speranza di riscatto sociale, quel riscatto – di cui parla tanto Annie Ernaux e che lei consegue con la sua laurea in lettere, gli anni di insegnamento e i suoi romanzi – che cancella la vergogna dell’appartenenza alla classe proletaria.

È chiaro che l’esperienza di Ernaux è un caso non più realizzabile, è una favola della fine degli anni ’60 che agli scrittori non è più concesso vivere. Il nostro “c’era una volta” si conclude con l’instabilità, poche copie vendute e un lavoro sottopagato; una vacanza in tenda perché non ci sono alternative, per poi scoprire che il vento puzza e i fiori pungono.

«Mi hanno detto che la letteratura non deve mai cercare di spiegare, solo illustrare la realtà e io scrivo per spiegare e capire la sua vita». Argomenta così Édouard Louis in Lotte e metamorfosi di una donna, opera in cui racconta la storia e il cambiamento di sua mamma e del loro rapporto.

Questo è per me la poesia, un modo per dispiegare la nostra vita: la mia e quella della mia famiglia, una famiglia di soggetti marginalizzati che porta una ferita comune che ha scelto tagli e modi differenti di sanguinare.

Mi interessa che i miei versi pieghino queste figure reali, le indaghino e cerchino una verità, la mia. Il mio punto di vista che guarda con un occhio se stesso in relazione a loro; e con l’altro, di sbieco, riesca a osservare e tradurre i loro racconti. Attribuisco mie significazioni alle loro narrazioni. In fondo però mi piace pensarla come sostiene Veronica Raimo nell’esergo del suo splendido Niente di Vero:

Quando in una famiglia nasce uno scrittore, quella famiglia è finita si dice. In realtà la famiglia se la caverà alla grande, com’è sempre stato dall’alba dei tempi, mentre sarà lo scrittore a fare una brutta fine nel tentativo disperato di uccidere madri, padri e fratelli, per poi ritrovarseli inesorabilmente vivi.

È vero, la poesia uccide la persona reale e crea un personaggio che esiste solo nella testa dell’autore per poi vivere nei lettori.

Coloro che si leggono e, che si ritrovano lì in quei precisi versi, piangono e un po’ sviluppano un senso di odio nei confronti dello scrittore, però non lo ammetteranno mai, anzi lo ringraziano. La scrittura è la gogna della famiglia, lo scrittore è un feudatario medievale che accusa i suoi contadini di aver rubato due mele e un pollo per poi ucciderli, mangiarsi la mela e il pollo e andare a letto sazio.

Potrei provocatoriamente quasi affermare che dietro la comprensione e il capirsi abita un po’ il gusto della vendetta, quel pizzico di piacere che dà vedere coloro che ti hanno inflitto dolore un po’ soffrire. In sostanza hai trent’anni, i mezzi per comprendere chi ti circonda, ma ti comporti come un quindicenne che sbatte i piedi, accusa e punta il dito.

La scrittura è una vendetta purificatrice, è un’urgenza del dire, ma è anche comprensione e apertura verso l’altro.

È la contraddizione a spingere la scrittura. Gli scrittori, anche coloro che lo negano, hanno insita una bontà cristica che mira alla salvazione di tutti. Ma la letteratura non salva nessuno, anzi uccide, e il suo fascino sta proprio in questa ambiguità, nel suo essere vittima e carnefice allo stesso tempo.

Non ho mai visto i miei genitori ballare.

Non li ho mai visti sorridere in una stessa stanza

Cercarsi con lo sguardo.

Il mondo era diviso: lo spazio di mio padre e quello di mia

madre

E io mi dividevo tra i due mondi,

Avevo una doppia cittadinanza: doppi diritti ma doppi doveri.

I doppi diritti sono durati molto poco

Mi sono accorto fin da subito che uno dei due Stati era

corrotto, bugiardo e traditore

Non ho mai avuto dei modelli d’amore:

Mia madre ha avuto tre uomini in tutta la sua vita:

Mio padre, il padre di mia sorella e un terzo.

Ricordo pochi baci anche tra lei e il padre di R.

Pochi e al sapore di sambuca,

Era così ubriaco che faceva puzzare perfino l’amore.

Mia madre ora non beve più sambuca,

A me piace ancora.

di Mirko Di Meo