Le ricette del medico al paziente ricettivo

Il destino di ognuno di noi va lungo una strada ricca di bivi e imprevisti. Come nelle migliori fiabe della tradizione – si pensi ad esempio a Il meraviglioso mago di Oz di L. Frank Baum -, diversi personaggi dotati di ruoli ben precisi la attraversano incrociando il cammino del protagonista. Talvolta quest’ultimo è dotato di innate capacità che lo rendono quasi una sorta di guida per tutti coloro che lo incontrano, altre volte è un fanciullo spaesato che necessita dell’aiuto di un robot e di un leone.

Spesso, siamo sia l’uno che l’altro. Cosa accade però se sul sentiero, per un tratto, a camminare verso un comune obiettivo, non siamo più i soli responsabili del nostro destino? Cosa accade se all’improvviso ci ritroviamo a dover condividere, oltre alla strada, anche le scelte?

C’è una seconda Dorothy al nostro fianco e come noi vuole arrivare al mago.

Si potrebbe fare una gara a chi è il cavaliere e chi il cavallo, a chi la guida e chi il guidato, oppure si potrebbe optare per una più equa condivisione degli sforzi.

Se nelle fiabe l’eroe doppio è una situazione rara, non lo è in ambito sanitario, dove a camminare sul sentiero della guarigione non c’è mai un solo attore. Per ragioni culturali, tuttavia, vi è spesso un disequilibrio tra i due soggetti, grazie anche a un’errata mistificazione della figura del medico, la cui parola è sacra e il cui giudizio è insindacabile.

Tale disequilibrio non può che generare rallentamenti e imprevisti nel processo di cura. Il paziente cavalcato guarderà alla terapia come una bestia può badare alla frustata di un padrone, senza sentirsi responsabile dei gesti che compie, e prima o poi avvertirà ansie e stanchezza che lo porteranno a cercare un’alternativa o una ribellione. Il medico, cavaliere crociato, avrà un approccio cieco e privo del giusto tatto, che potrebbe inoltre portarlo a peccare di tracotanza e a fargli dimenticare che ciò che tiene per mano non è un codice fiscale ma una persona dotata di una propria emotività, fatta anche di debolezze e crucci privati.

Per porre fine a tale corsa zoppicante, lanciamo le monetine bucate e il saggio I Ching risponde con l’esagramma numero due: il Ricettivo. Del resto, è dal latino recipere che deriva “ricetta” e fa anche un po’ ridere.

Ricettivo dev’essere il medico, come la Terra virtuosa che accoglie e si fa “contenitore emotivo” nell’accezione psicologica del genitore accogliente e rassicurante. Egli riceve il paziente, che porta con sé le proprie speranze e i propri timori, e distilla i componenti intollerabili e incontenibili della malattia in aspetti più pensabili e accettabili.

Del ricettivo, il medico, deve far propria la passività con cui ricevere la richiesta di aiuto: non ci sono pregiudizi, supposizioni o distorsioni cognitive che tengano (difatti si segue il metodo scientifico dove vale la disconferma dell’ipotesi). La passività è qui da intendersi come riflessione; sia empatica: riflesso come specchio del paziente, sia professionale: riflessione su quanto si è appreso.

Ricettivo non può che essere il paziente, il quale, qualora tentasse di farsi guida di se stesso (ad esempio cercando risposte e soluzioni in autonomia) resterebbe disorientato e sordo al suo stesso malessere. La passività è qui da intendersi come fiducia riposta nel curante, non come atteggiamento da tenersi nei confronti della terapia. Il richiedente deve restare placido, accettando di farsi guidare dai consigli del medico, muovendosi attraverso questi con consapevolezza e dedizione. Si pensi all’accettazione non come sinonimo di sopportazione, quanto come termine vicino all’inglese accept, vale a dire accogliere, come nell’ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Il medico, con le sue competenze e la ricezione corretta, sa ipotizzare con certezza cosa verrà in seguito. Per quanto la situazione possa apparire avversa, c’è sempre un margine di benessere che può essere diffuso e questo benessere può essere dispensato sotto molte forme. Un professionista non vive la richiesta di aiuto come un’occasione per schiacciare il prossimo con la sua conoscenza: «Se si mette al servizio del Re, non cercherà rapido successo, ma porterà le cose al loro compimento» poiché è al servizio di una realtà più grande di lui e la sua conoscenza è solo un mezzo. Possiede inoltre grandi risorse che può mettere a frutto lungo il percorso di guarigione, ma con prudenza, per non rimanere accecato dal desiderio di successo. È rischioso perdere di vista l’obiettivo sia per i beni materiali, sia agendo come un missionario o un profeta: nessuna macchia, nessuna lode.

Per quanto la situazione possa apparire avversa, muoversi verso la ricerca di un aiuto è per il paziente sinonimo di consapevolezza e intenzionalità, oltre a essere il primo passo di un cammino che va per forza di cose intrapreso; se si è consapevoli della propria situazione, anche una diagnosi sgradita può essere sopportata con saldezza e sicurezza.

Il paziente non può e non deve ricevere passivamente il responso, ma ha necessità di riflettere sul cambiamento in atto e così facendo aiuta colui al quale ha chiesto aiuto, senza individuarlo come unica fonte di guarigione/non guarigione. Deve tirare fuori il massimo dalle sue attuali risorse, ma al contempo dalle situazioni che lo vedono coinvolto, prendendosi la sua parte di impegno al fine di favorire gli effetti benefici della terapia, senza vestire i panni dell’eroe che lotta contro qualcosa, perché commetterebbe un’imprudenza e potrebbe uscirne più sconfitto di prima.

Se si impantana nella trappola della desiderabilità sociale, dello stigma della malattia e della paura del giudizio esterno, non sarà completamente onesto, dunque non si osserveranno progressi e non sarà possibile correggere la rotta durante il processo di guarigione.

La via della riflessività e della passività è giusta al termine: gli eventi spingono il paziente ad agire per correggere ciò che non va, con impegno all’azione nell’aderenza alla terapia e nella compliance.

In conclusione, un buon esempio da seguire per raggiungere l’obiettivo comune è forse il vecchio salto della cavallina, in cui a turno ci si piegava accettando il peso altrui sulla propria groppa.

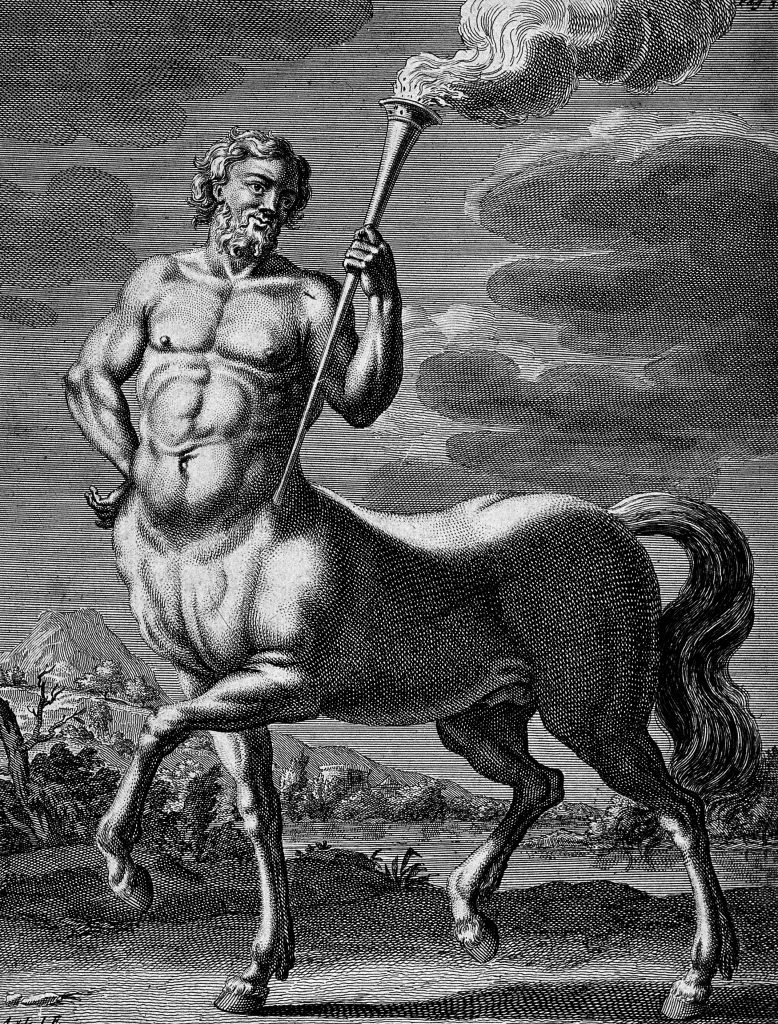

Per farla semplice: il paziente, riconoscendo anche nel curante un compagno equino, dovrà restare vigile e collaborativo così da non fargli fare la fine pascoliana della cavalla storna; il medico dovrà tenere sempre a mente il suo predecessore Chirone, mezzo uomo e mezzo cavallo, nonché esempio perfetto di guaritore ferito.