L’attesa di un confronto con l’ambiente

Alla COP 26, tenutasi a Glasgow nel mese di novembre del 2021, si è svolto un summit delle Nazioni Unite. Il tema e lo scopo di questa Conferenza delle Parti erano quelli di discutere e trovare accordi comuni tra le nazioni per affrontare con coordinazione ciò che viene definito: Climate Change.

Nonostante la pandemia da Covid 19, c’è stata molta attenzione a livello mediatico e politico sull’evento, e sono stati evidenziati ulteriormente fenomeni come lo scioglimento dei ghiacciai e la deforestazione. Tuttavia, nonostante l’aggravarsi della situazione, Cina e India hanno puntato il dito contro i Paesi più sviluppati, affermando di non voler rinunciare ai combustibili fossili e al loro sistema di produzione economico attuale, esortando a un maggiore impegno le altre nazioni nel compensare la loro scelta.

I toni della conferenza man mano si sono spenti e ammorbiditi. Delle varie ipotesi per contrastare il Climate Change – multe verso chi non intraprende un cambio di produzione più sostenibile, fondi da 100 miliardi per aiutare la transizione nei Paesi in via di sviluppo e divieto di finanziamenti all’industria dei combustibili fossili –, rimane solo la raccomandazione di impegnarsi a diminuire le fonti inquinanti in tutti i Paesi.

Tutto questo mentre i rappresentanti delle multinazionali, principali responsabili dell’inquinamento, si siedono al tavolo con le nazioni. Le popolazioni indigene invece, che vivono in prima persona la distruzione dei territori a loro conosciuti, non vengono ammesse e non in minima parte.

Alla COP non ci sono neanche quegli animali bruciati dalle fiamme dell’Amazzonia, che con le loro ferite, il loro linguaggio e i loro gesti tutti saremmo d’accordo, penso, nel dire che qualcosa potrebbero comunicare di ciò che sta accadendo. Animali che, in fuga, potrebbero raggiungere altre popolazioni, con conseguente scambio di malattie mai incrociatesi prima, come per il Covid.

A peggiorare ulteriormente questa insensibilità, e a sottolineare la grossolanità del summit, c’è l’omissione delle terre deforestate per creare in larga parte pascoli per altri animali da sfruttare, per macelli e mercati che si sono dimostrati luoghi fertili sempre per sofferenza e malattia umana e non. Non si parla neanche del fatto che siano una grande fonte di gas serra, il tema principale.

Si potrebbe quindi dire che il concetto di Conferenza delle Parti sia fallito, visto che l’unica Parte ammessa è stata quella di chi ha contribuito all’attuale situazione ambientale, così come l’unica discussione, fra le tante rilevanti, portata sull’altare: quella del surriscaldamento legato a carbone e petrolio. Il termine “Climate Change”, d’altronde, poteva predire questo risultato inconcludente.

Il clima sta cambiando, non noi. Non si parla di Human Change o World Change.

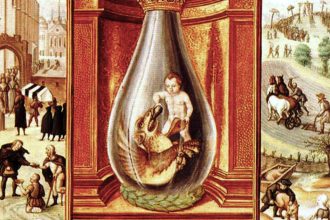

L’urgenza ambientale non viene dal capire che ciò che viene definito Natura ci cambia poiché ne facciamo parte, ma dal cercare di cambiare qualcosa di “esterno” prima che questo ci cambi.

Il mondo, agli occhi della COP 26, è solo un’enorme serra cui bisogna regolare la temperatura, nulla di più. Non c’è niente da scoprire al di fuori delle nostre concezioni. Basta “solo” spolverare qualche vecchia idea accantonata e modificare il sistema economico attuale per compiere un’opera di giardinaggio; proposte molto discusse quanto poco credibili.

Al posto di avanzare con una lente di ingrandimento, pulendosi spesso gli occhiali per essere sicuri e consci di ciò che si sta guardando, l’approccio è quello di potare e spostare dove serve per tamponare quei due gradi in più di temperatura media che minacciano un innalzamento delle acque e la siccità.

Il vicolo cieco in cui siamo sta proprio in ciò che crediamo, non in ciò che abbiamo fatto. Non ci siamo distratti, ci siamo sbagliati. A questo sbaglio corrisponde il paradigma moderno che prima o poi l’Uomo scoprirà e amministrerà qualsiasi movimento di ciò che oggi viene chiamata Natura.

Un manicomio nasce non per capire cosa stia succedendo a un soggetto, ma per circoscrivere il problema, isolarlo con un: “ce ne occupiamo noi”, e utilizzare qualsiasi mezzo affinché non si effettui più quel comportamento ritenuto anomalo. Ma non ha nulla da dirci, da insegnarci, perché è un’eccezione, una stravaganza, un’aberrazione rispetto a ciò che viene istituito come normalità umana, quieto vivere.

Escludere da ogni dialogo di amministrazione ciò che si discosta dallo stereotipo di uomo occidentale, o chiunque non vi aderisca, viene dato per scontato, è una premessa a qualsiasi azione.

Il risultato è questa attesa di una sfida che non arriverà mai, di un incontro che non avverrà perché ci si considera l’unico avversario degno di se stessi.

Ciò che potrebbero insegnarci le vite di alcune piante, e i soggetti singoli all’interno di quello che definiamo specie, è superfluo, perché sicuramente meno utile di quello che possiamo già sapere da noi stessi.

La nostra visione degli ecosistemi ci ha sempre portato a escludere ciò che non torna a livello statistico in relazione allo sviluppo ritenuto umanistico e scientifico. Di come vivano questi mezzi: foreste, oceani, ghiacci, altre popolazioni, altre specie, e cosa hanno da insegnarci sembra irrilevante, perché nulla si può trovare più avanti di noi. Le piante producono ossigeno, nulla di più. Le specie vanno preservate per tenere in moto la biodiversità.

In maniera poetica un indigeno può conoscere la foresta meglio di chiunque altro, ma quando il gioco si fa “serio”, chi meglio di un botanico finanziato da qualche multinazionale, con i suoi libri e la sua esperienza triennale in un cottage in mezzo a quella vegetazione, può sapere come approcciarsi a quell’ambiente?

Forse, invece, non dovremmo più osservare dall’alto, immacolati e santi, crociati del progresso, ma cercare di toccare con mano ciò che abbiamo avanzato e buttato via. Rischiando di tagliarci, sporcarci, urlare dalla disperazione. Essere aperti a intuizioni che ci sconvolgano, come hanno fatto Galileo o Einstein. Esattamente come colui che oggi chiameremmo un pazzo, atto sicuramente meno folle di avere una fede senza sapere di possederla. Sicuramente meno folle della COP26.

Si prende in ostaggio il mondo, nella perenne attesa che arrivi sempre qualcosa di meglio, giustificandosi con l’idea di una salvezza utopica, senza darle parola, rilegandola a pura merce di scambio con il proprio fanatismo.

Ma è proprio da questi elementi misconosciuti che si crea il positivo di ciò che siamo. E se non spostiamo quella linea di confine non cambieremo mai. Ciò che oggi chiamiamo distrazione o negligenza è solo ritardare un conflitto con il resto mondo, come direbbe Bruno Latour.

Avere un conflitto con il mondo vorrebbe anche dire riporsi al proprio interno, nel capillare mutamento, insieme agli Altri, e quindi porsi anche in conflitto con se stessi.

“Terrestrizzarsi”, sempre per usare un termine di Latour, per accorgersi che al di fuori delle nostre concezioni molti stimoli ritenuti alieni possono avanzare verso di noi con senso e che altre ontologie, altre realtà, possono essere intraprese.

L’ansia e la paura di uscire da quello stato di natura tipico della modernità ha creato l’Antropocene, un Leviatano che si divora da solo. Ha reificato il resto del mondo e falsamente escluso le scienze occidentali dalla società, lasciando sempre più spazio per far agire i valori economici.

Il modo paternarlista e la colonizzazione permanente del pensiero delle materie antropocentriche, di cui parla Eduardo Viveiros De Castro, possono portare le politiche attuali solo ad affondare con la nave che esse stesse hanno costruito.