Tempo è/e potere. La libertà dentro 613 regole

Io ho un problema con tutte quelle cose che esigono di essere fatte in un certo tempo. O meglio: non sono le cose a esigere un’esecuzione, ma noi umani che pretendiamo di assegnare un tempo a ogni faccenda.

A me piacerebbe per esempio poter mandare in stampa un libro quando lo sento pronto, non quando lo decide l’editore; vorrei che gli spettatori entrassero in sala quando io ho voglia di andare in scena.

Partire quando ho chiuso lo zaino e guardandomi attorno per la stanza non vedo più nulla che valga la pena portare con me, non sottraendo all’orario del treno o dell’aereo il tempo necessario a raggiungere stazione o aeroporto. È tutto molto più faticoso così.

Il popolo dice “tempo tiranno”, e come sempre ci azzecca. Quasi un contraltare del tempo tiranno è il temuto e chimerico “tempo libero”: ma allora chi è il governante e chi il governato? Il tempo, tiranno di noi, o noi che possiamo a nostro piacimento liberare il tempo oppure… imprigionarlo? Quel che è certo è che tempo e potere da sempre si parlano, a volte in amicizia, altre con discordia. Pensate al calendario: giuliano o gregoriano? Cambiare i nomi ai mesi fu la prima preoccupazione dei rivoluzionari dopo la presa della Bastiglia. Ci sono nazioni d’Europa che vivono secondo un fuso orario insensato astronomicamente, ma pieno di sottintesi politici. Il modo in cui contiamo, scandiamo e chiamiamo il tempo parla di noi.

Le origini di ciò possono essere rintracciate nella Bibbia. Nel libro dell’Esodo, all’inizio del capitolo 12, Dio annuncia – oppure comanda: a volte non è chiaro – a Mosè e Aronne perché lo riferiscano al popolo ebraico, schiavo, che «il presente mese è per loro il primo fra i mesi dell’anno». Quale migliore esempio del fatto che noi possiamo in ogni momento stabilire un inizio? Il popolo ha bisogno di ricominciare da capo, tornare a sentirsi popolo, a immaginarsi libero, a desiderarsi lontano da lì, altrove? Ottimo: facciamo che l’inizio di tutto ciò è… Ora! Iniziare a contare il tempo per tornare a esserne padroni. Dopo la Pasqua, Pesach, che ricorda la liberazione dalla schiavitù d’Egitto, al popolo ebraico è comandato (sempre in Esodo, e vale ancora oggi) di contare sette settimane portando un’offerta farinacea al Tempio di Gerusalemme (dal 70 d.C., con la distruzione del Santuario, non si offrono più sacrifici, ma rimangono la prassi del contare con una formula liturgica e alcune usanze che distinguono l’intero periodo di quarantanove giorni): così facendo si segna il passo, si trascorre dal momento stabilito da Dio per porre fine alla schiavitù e iniziare la storia del popolo di Israele, a un tempo tutto umano, di fatica per procurarsi il pane e crescere l’orzo e il grano. Sono giorni che vanno contati perché trascorrano, quelli che ci conducono nel deserto da popolo appena liberato a nazione libera, in grado di accettare nuove regole senza divenirne serva.

Ed eccoci di nuovo qui: siamo noi a essere sovrani del tempo, o è esso a possedere noi? Lo Shabbat, il settimo giorno, quel precetto così identitario di Israele da una parte eppure così universale dall’altro, ci viene in aiuto. Dio cessa e al contempo conclude l’opera della creazione alla fine del sesto giorno, proprio mentre inizia il settimo. Il confine fra sesto giorno e settimo, Shabbat, è tanto sottile da ricordare ai commentatori della Bibbia la cruna di un ago, nella quale l’Eterno – sovrano del tempo – sa entrare con precisione microscopica, mentre noi umani restiamo fuori, al di qua, costretti ad accontentarci di un calcolo approssimativo. Dio completa l’opera e quasi nello stesso istante è già al momento dopo, quello del “riposo”. Completare l’opera significa anche cessarla, finire la creazione del mondo vuol dire inventare il riposo, mettere in esso (nel creato che è anche creatore, l’umano) la possibilità di non creare per un giorno alla settimana. Così scrive – nella Francia dell’XI secolo – Rashi, maggior esegeta medievale della Torah e del Talmud.

Contare il tempo per essere liberi, dunque, ma come? Frazionarlo, segmentarlo, limitarlo, santificarlo. Decidere quando è tempo di lavorare e quando è tempo di fare altro, come uomini liberi e non come schiavi: quanto è fondamentale, questo, nelle nostre vite di oggi? Quanti di noi capiscono realmente l’importanza di non rispondere a una mail o a una telefonata di lavoro in un momento di riposo, vacanza, famiglia?

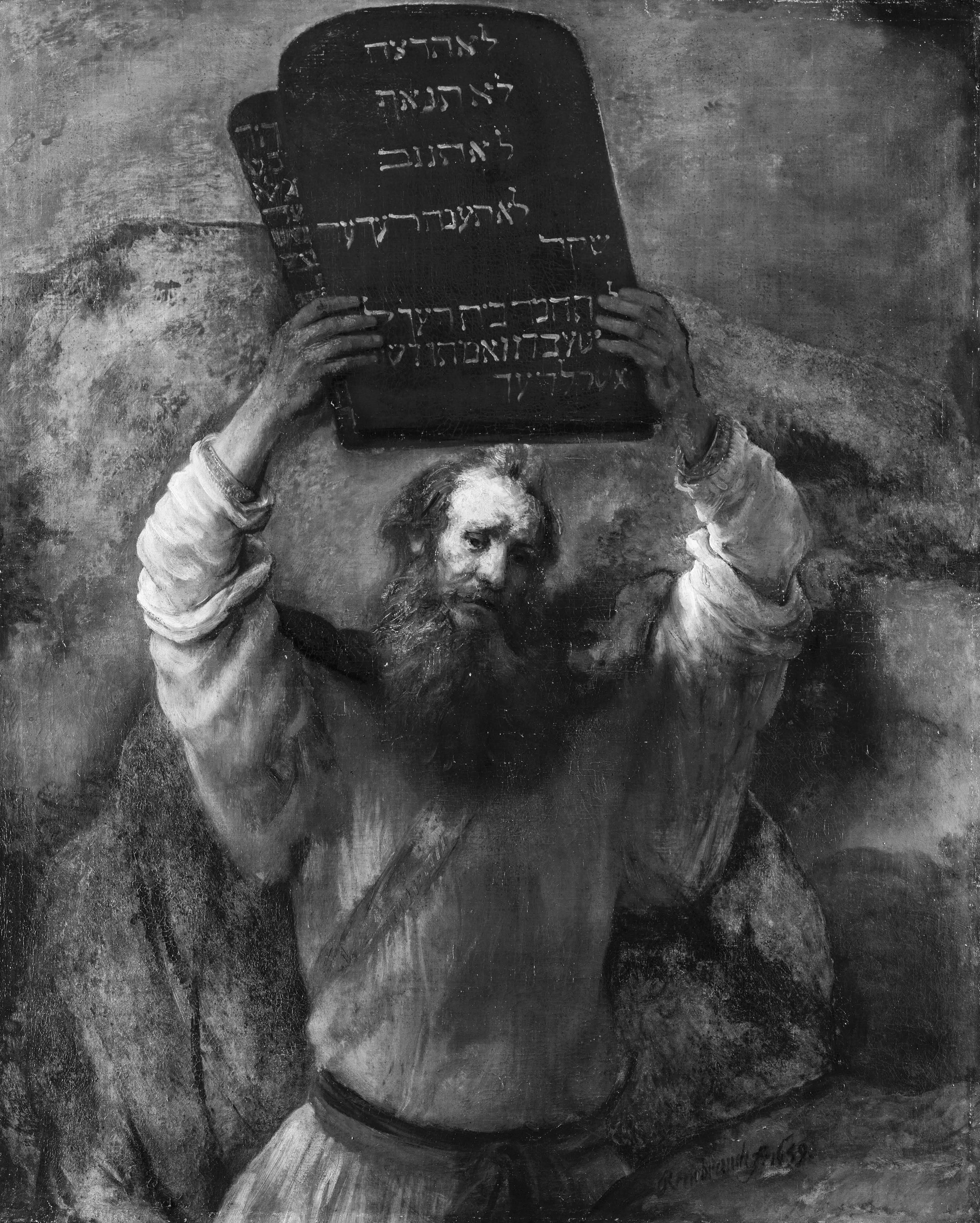

Lo Shabbat è il Tempio del popolo ebraico, il suo luogo (che luogo non è) più sacro, nel senso antico di “recintato”. Oltre a ricordare la creazione, lo Shabbat ricorda la schiavitù d’Egitto, ossia ogni schiavitù e la sua redenzione. Imparare a non essere più schiavi è prima di tutto una scelta, un desiderio cre-attivo di libertà. Finché non si immagina la libertà non la si ottiene, l’unico modo per essere liberati è liberarsi. Nella storia biblica il popolo di Israele viene liberato dai lavori forzati dell’Egitto per essere condotto in un luogo privo di mattoni, il (piccolo) deserto del Sinai, e ricevere sul (basso) Monte Sinai le Tavole della Legge, che sono in realtà ben 613 precetti: tanti costituiscono e regolano la condotta quotidiana dell’ebreo, anche di quello non osservante, badate, perché un ebreo si definisce sempre in base alle regole, anche a quelle che sta trasgredendo. A questo punto può smettere di contare: i quarantanove giorni sono compiuti.

Venerdí sera. La tavola è stata apparecchiata in attesa dello shabbat | Isidor Kaufmann, 1920 circa, New York, Jewish Museum

Mi capita spesso che qualcuno mi domandi “che cosa succede” se un ebreo trasgredisce un precetto, non esistendo nell’ebraismo un sistema di colpe e confessioni, espiazioni e assoluzioni; “è come mancare una occasione”, rispondo, che non è l’esatta sensazione che provo io quando mi capita, ma ci va abbastanza vicino, tanto quanto si può con le parole descrivere qualche cosa che verbale non è. Un’occasione sprecata, ma che si può ritentare quanto prima, dunque, senza senso di colpa. Questo è libertà, per me: stare dentro una cultura, una tradizione, una prassi religiosa, e sentirmi libera dentro essa. Libera di credere a giorni alterni, di andare e venire, di studiare e criticare, discutere e sfidare, osservare e innovare, dire la mia. Questo è il mio rapporto con l’ebraismo, la tradizione religiosa in cui sono nata e cresciuta: dentro a quelle 613 regole io mi sento libera. Invece dei 40 anni nel deserto il prezzo di questa – eterna – libertà è lo studio, la conoscenza che permette consapevolezza. Esiste un’espressione per quei momenti in cui bisognerebbe dedicarsi all’obbligatorio studio (dei testi sacri) e invece si chiacchiera con il compagno di studi o si perde tempo in altri modi: “Bitul Torah”, annullamento della Torah. Il fatto che sia già previsto e in qualche modo contemplato che studiare è difficile, che la concentrazione e la voglia vanno e vengono, e che questo abbia già un nome, è una delle grandezze dell’ebraismo, che accoglie l’umano e gli dà spazio, senza mortificarlo. L’istinto al male, “yezer haraà” in ebraico, è elemento essenziale dell’esistenza, senza il quale non ci nutriremmo né riprodurremmo, ma senza il quale neppure verremmo al mondo, perché nessun feto sarebbe tanto ingrato da lasciare – violentemente – il grembo che lo ha cresciuto e ospitato per nove mesi. L’istinto malvagio è parte del nostro essere umani come il Bitul Torah è parte dello studio della Torah, perché senza riposo non c’è fatica, come senza Shabbat (non creare) non c’è creazione. C’è un sessantesimo di era messianica, secondo il Talmud, nello Shabbat, e questo può aver ispirato i riformatori ebrei che – ancorché laici come Karl Marx, Walter Benjamin e tanti altri – immaginavano un futuro messianico tutto umano. Emmanuel Lévinas diceva: «Il Messia sei tu, quando ti comporti in modo tale da permettere la sua venuta».