«Cara?»

«Sì, amore mio?»

«Mi vuoi sposare?»

«Aspetta che consulto l’I Ching!»

Di qui il detto: Alle donne non dica nessuno, dell’esagramma numero trentuno!

Per evitare la virile disfatta, qualcuno c’ha provato a confondere le acque traducendo il cinese hienn con “l’influenzamento”, ma dato che in questo esagramma abbiamo gli elementi di lago sopra e montagna sotto e considerato che se l’acqua piove in testa ci si piglia pure febbre e “influenza”, conviene che il lago rimanga lassù e non si muova, dopo l’avvitamento carpiato rispetto al numero precedente, in cui l’immagine simbolica voleva che il lago stesse sotto e la montagna sopra, come si dovrebbe. Sembra proprio che qui nessuno stia più al suo posto! La cosa fa abbastanza innervosire noialtri occidentali, che per il dispetto di Lilith di fare le cosacce con Adamo stando sopra anziché sotto, fu da questi ripudiata e cacciata senza neanche un sonoro “porca Eva!”, ch’ella ancora non era stata generata. Da quel dì il poveretto sente ancora una spina… nel fianco!

I tempi tuttavia son maturi per un refresh d’opinioni. Ormai Sacher-Masoch, santo patrono del “masochismo”, ci ha già mostrato una Venere in pelliccia con la frusta nella mano destra, che tiene soggiogato l’uomo prostrato ai suoi piedi. Facciamo sbucare allora il musetto oltre il limite ucraino dell’Europa, per chi ha imparato la geografia col Risiko, e leggiamo insieme dal testo dell’I Ching come la pensano gli asiatici: «Il mascolino deve prendere l’iniziativa e porsi al di sotto del femmineo quando s’accinge a presentare la domanda di matrimonio».

Ok, non prendiamoci in giro: la Cina non è proprio un modello di femminismo. Eppure, che un’opera licenziosa come il Chin P’in Mei – sottilmente tradotto: La prugna nel vaso d’oro – fosse annoverata fra i Quattro romanzi classici cinesi pur presentandoci, fra i vari, anche il personaggio di Ch’un Mei, giovane cameriera capace a furia di profferte amorose di coronare la scalata sociale, non è cosa da poco per i tempi (XVI secolo). E un accenno di sottomissione maschile sta anche nel rito matrimoniale cinese durante il quale lo sposo deve portare a spalla la futura moglie in portantina, lei vestita d’un fantastico qipao a fiori, ornato da una mantella xiapei e un copricapo fengguan con frange e pietre preziose, lui zitto e buono per tutto il tragitto.

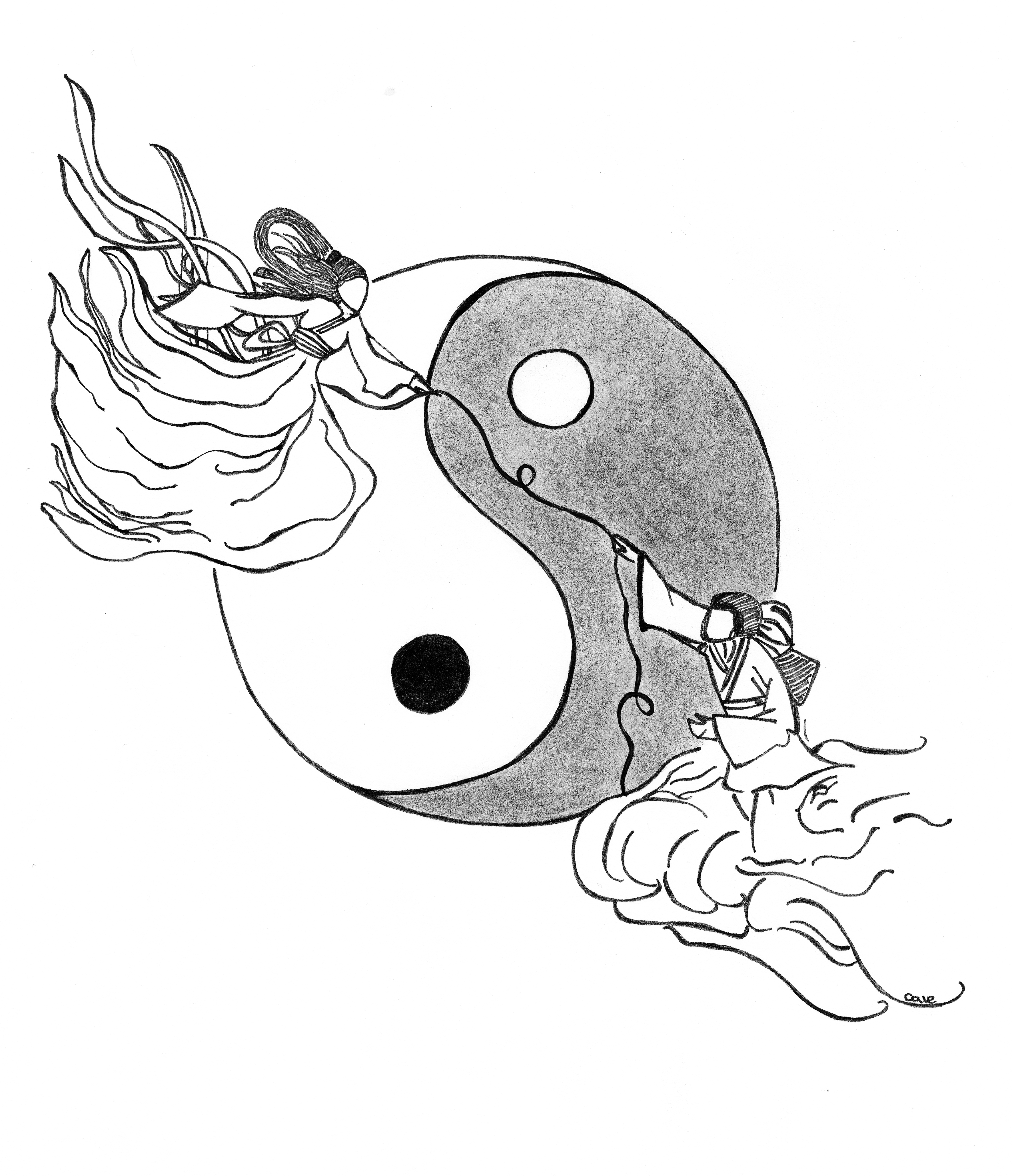

Per non parlare del Giappone, dove la sposa indosserà magari anche lo tsunokakushi, letteralmente “corna di demone”, per nascondere l’emblema della sua gelosia che la dipinge più demonica della nostra Lilith, e ciononostante l’iconografia shunga abbonda di rappresentazioni erotiche dove la posizione privilegiata spetta a pieno titolo proprio alla donna. In uno dei kaki-ire-kotoba in calce alle opere di Utamaro, sorta di didascalie con i dialoghi diretti fra gli amanti, l’uomo sormontato dalla sua compagna ammette persino: «Non è affatto spiacevole congiungersi in codesta posizione».

La mente, più rapida d’un nuvolo messaggero, va subito al Kāma Sūtra e agli otto modi di far l’amore che, moltiplicati per le otto possibili posture per ciascuno di essi, raggiunge una cifra che eguaglia perfettamente il numero di trigrammi ed esagrammi dell’I Ching e ne include molti, ancora una volta, in cui i riflettori del piacere si accendono sulla pelle bruna e palpitante di lei. Viene così in mente una traduzione alternativa per il titolo del nostro esagramma. Il settimo libro del famoso vademecum seduttivo in lingua sanscrita, dedicato all’erotismo esoterico e ai «mezzi per attrarre gli altri a qualcuno», così come il capitolo dodicesimo del suo fratello minore, il Koka Śāstra, il libro delle arti amatorie indiane, rivolto ai metodi con cui «guadagnare la fiducia di una ragazza», fanno pensare, piuttosto che alla domanda di matrimonio come esito del corteggiamento, al passo che la precede, ossia quello dell’attrazione. Non a caso il Kāma Sūtra, così apparentemente distante da formalità sponsali, suggerisce al lettore la formula del Gandharva, cioè una variante matrimoniale in cui, al di là degli obblighi familiari, economici o sociali, a unire la coppia è soltanto la promessa d’amore. Una promessa reciproca. Nell’inno all’amore del kamasukta si ricorda infatti: «C’è amore nel donatore e in chi accetta il dono». Siano benvenuti, quindi, alcuni arrangiamenti più moderni dei riti millenari, nel tutorato dell’estetica senza cultismo in formalina. È così facendo, ad esempio, che un’arte pressoché solitaria come lo yoga ha potuto essere praticata anche in coppia, dando vita alle suggestioni plastiche dell’acroyoga, dove a star sopra è sempre la donna, bella come una dea!

In alternativa alla postura yogica che, per quanto dinamica, rimane comunque fissa, il messaggio dell’I Ching ribadisce di più l’esigenza del movimento, inteso come mutamento di luogo, attraverso l’esagramma di sviluppo estratto dalla sorte: Il viandante, il numero 56.

Proprio in questi giorni mi capita fra le mani un’opera teatrale curata dal prof. Paolo Magnone, docente di lingua sanscrita in Cattolica, il quale è stato ospite al teatro Corte dei Miracoli durante il festival India-volati (1-31 marzo 2018) dedicato alle culture dell’India. Il testo è lo Svapnavāsavadattā e sembra essere stato scritto nel III-IV secolo dal drammaturgo Bhāsa. Il fatto che l’opera, appartenente al genere di composizione drammatica nāt·aka, sia deputata a esprimere del sentimento estetico (rasa) in particolare l’aspetto erotico, l’assegna alla sottocategoria che fa nascere, ribaltando l’amplesso stilistico da maschile in femminile, il per noi fantastico gioco di parole: nāt·ikā!

Vi si narra dello stratagemma dei consiglieri del re Udayana che, per recuperare il regno, ordiscono un matrimonio di convenienza fra il re e la figlia del nemico. Peccato che il sovrano sia cotto marcio della bella Vāsadattā. Decidono allora di inscenare la morte di lei in un incendio per rendere il monarca libero e bello pronto a nuove nozze. Ecco che la trama di quest’opera perduta nel tempo ci aiuta a fondere fra loro i nostri temi del matrimonio, dell’attrazione e del pellegrinaggio simbolico del viandante, costruita com’è in base allo scopo narrativo (phalayoga) del ricongiungimento fra gli amanti, che tipizza il genere poetico del vipralamba, cioè quello che racconta dei travagli fra gli amori separati per colmare lo iato che si frappone al loro sentimento.

Se in India il cardine di questo topos è il viaggio di Rāma per ritrovare la bella Sītā, in Cina tutti pensano all’amore fra la tessitrice Zhinû e il mandriano Niulang, distanziati a causa del fatto che l’amore troppo intenso li portava a disattendere le loro faccende, così come per il re Udayana ammaliato dalle gonne di Vāsadattā che trascurava gli affari del regno.

Ormai incalliti anche noi dai richiami mitico-simbolici che spesso amano chiudere il cerchio dei rimandi, ripensiamo un’ultima volta al ribaltamento fra lago e montagna rispetto al numero precedente, laddove gli amanti Angara ed Enisej si trasformavano in fiumi per ricongiungersi, e poi guardiamo il mito cinese viaggiare come il viandante per arrivare fino in Giappone, dove gli amanti vengono ribattezzati Orihime e Hikoboshi e trapassano dalla terra al cielo trasformandosi nelle stelle Vega e Altair, separate dal fiume celeste della Via Lattea. Verrà loro concesso di ritrovarsi una sola volta l’anno, il settimo giorno del settimo mese, quando uno stormo di gazze creerà un ponte su cui potranno corrersi incontro e abbracciarsi per pochi istanti appena.

E così in India, per ritornare anche noi a casa, gli uccelli cakravāka – che nascondono nel nome proprio il “cerchio” (cakra) – diventano il simbolo dei due amanti lontani, separati dalle due sponde di un fiume da cui possono soltanto lanciarsi nostalgici richiami d’amore. Il lamento della bella Vāsadattā sarà messo in versi poetici dal raffinato Bhāsa e noi vi salutiamo dandogli la parola:

Ah, sciagura! Perfino il mio sposo non è più mio! Fortunata la femmina del cakravāka, che non sopravvive all’abbandono! Io invece non cesso di vivere! Vivo, sventurata, sorretta dalla speranza di rivedere il mio sposo…