Lo sgretolamento del nomos in due atti

Uomini qui presenti, io considero voi tutti consanguinei, imparentati e concittadini per natura, non per legge: il simile è infatti per natura imparentato al simile, mentre la legge, che è tiranna degli uomini, forza contro la natura molte cose[1].

Così Platone si inserisce nella lunga tradizione occidentale che vede contrapporsi il nomos (le norme sociali) e la physis (la natura), una antitesi che si è riproposta continuamente nei secoli e che ancora oggi è più attuale che mai. Questa antitesi, che ha percorso gli ultimi 2500 anni traendo nuova linfa, dopo l’età classica, nelle diverse concezioni dello Stato portate avanti nel XVIII secolo da pensatori come Hobbes e Rousseau, ha visto contrapporsi, da un lato, la “legge” intesa in senso giuridico, fatta di norme continuamente riscritte in base al sentire dei diversi luoghi e delle diverse epoche, dall’altra la “natura” e le sue leggi non scritte e universalmente immutabili. All’interno di questa lunghissima tradizione, di cui l’Antigone di Sofocle è forse uno degli esempi più paradigmatici, si pone anche un testo completamente diverso per epoca e genere, raramente analizzato in questa ottica, ma in realtà altrettanto paradigmatico: Il testamento di Tito di Fabrizio De André.

L’Antigone è una tragedia scritta da Sofocle intorno alla metà del V secolo a.C: ambientata a Tebe, la storia ha come protagonisti principali Antigone, figlia di Edipo, e Creonte, sovrano della città. Alla morte dei due fratelli della protagonista, Eteocle e Polinice, «caduti nello stesso giorno l’uno per mano dell’altro»[2], il re tebano ordina che Eteocle riceva tutti gli onori funebri, mentre «il cadavere del misero Polinice ha ordinato, si dice, che nessun cittadino lo seppellisca e lo pianga, bensì che sia lasciato illacrimato, insepolto, tesoro agognato per soddisfare la fame degli uccelli all’erta nel cielo»[3]. Venutane a conoscenza, Antigone, noncurante della pena prevista, decide di onorare comunque il fratello, andando contro al nomos incarnato da Creonte e dando così inizio a una serie di eventi tragici: dalla reclusione della protagonista al suo suicidio, fino a quello del suo promesso sposo Emone, figlio di Creonte, e a quello di Euridice, moglie del sovrano e madre di Emone.

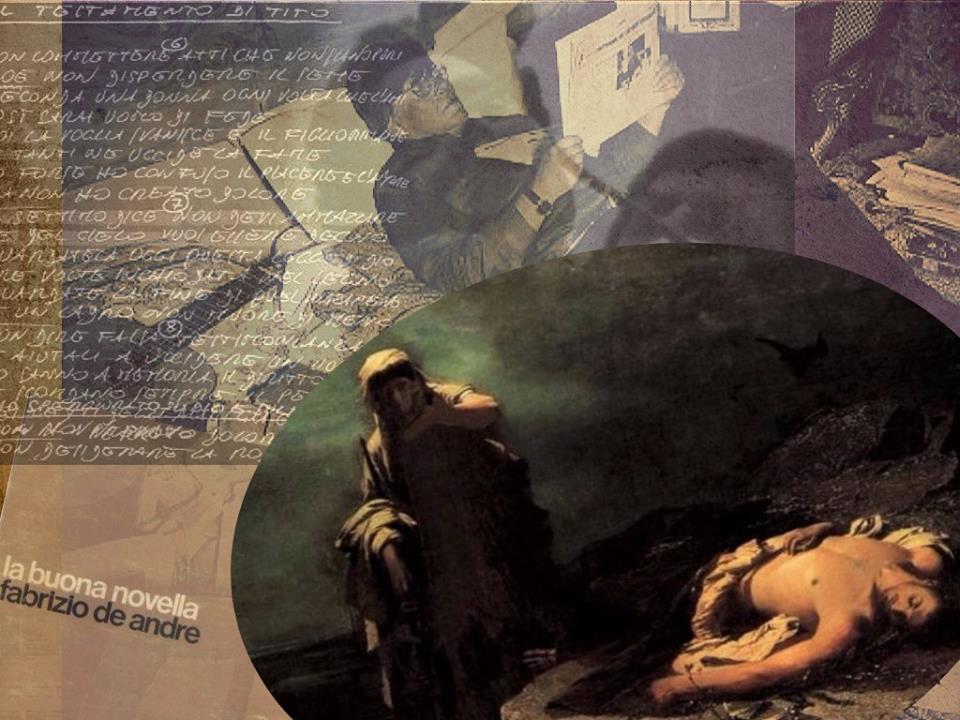

Il testamento di Tito è invece una canzone di De André, pubblicata nel 1970 all’interno dell’album La buona novella. L’album, in gran parte ispirato dai Vangeli apocrifi, aveva per il cantautore genovese una forte valenza politico-sociale, poiché si prefiggeva di portare avanti, in un’epoca di forti cambiamenti come il Sessantotto, valori come l’uguaglianza e il perdono. La canzone in questione rappresenta probabilmente l’apice di questa volontà: in un serrato confronto, ai dieci comandamenti biblici “ufficiali” vengono contrapposti i “contro comandamenti” di Tito, il buon ladrone di cui parla il Vangelo dell’infanzia arabo siriaco[4], crocifisso assieme a Dimaco al fianco di Gesù.

Sia con Sofocle che con De André assistiamo a una contrapposizione tra due diversi modi di intendere la legge: è l’eterno duello tra la physis, rappresentata qui da Antigone e Tito, e il nomos, rappresentato dalle leggi di Creonte e dalle leggi di Dio (i dieci comandamenti).

Antigone e Tito si appellano infatti a una medesima idea di giustizia: pur ponendosi in due modi completamente diversi nei confronti del divino (per Antigone è l’unico punto di riferimento possibile, per Tito una sorta di potere costituito da oltrepassare), i due dimostrano di aderire a leggi non scritte, immutabili, fondate più sull’amore per il prossimo che sul diritto, a differenza di quanto avviene tanto nel caso di Creonte quanto nei dieci comandamenti biblici. Antigone infatti dice: «Essi [gli dei] non hanno sancito per gli uomini queste leggi; né avrei attribuito ai tuoi proclami tanta forza che un mortale potesse violare le leggi non scritte, incrollabili, degli dei, che non da oggi né da ieri, ma da sempre sono in vita, né alcuno sa quando vennero alla luce»[5]. Corrispettivo di esse è, in buona sostanza, l’intera canzone di De André che, comandamento dopo comandamento, relativizza il messaggio biblico, facendo emergere «come potrebbero cambiare le leggi se fossero scritte da chi il potere non ce l’ha», come lo stesso cantautore ha affermato[6], e come diventa evidente quando cita l’ultimo comandamento canonico: «Non desiderare la donna degli altri / non desiderarne la sposa. / Ditelo a quelli, chiedetelo ai pochi / che hanno una donna e qualcosa», recita la penultima strofa della canzone.

L’aspetto che in fondo più di altri segna la differenza tra Antigone e Tito da un lato, Creonte e la legge biblica dall’altro, è il ruolo giocato dall’amore per il prossimo. Quando Creonte afferma che «il nemico non è mai un amico, neppure da morto», Antigone risponde: «Io sono fatta per condividere l’amore, non l’odio»[7]. Emblematico il fatto che a tali parole del re tebano avrebbe potuto rispondere, sulla stessa linea della protagonista sofoclea, anche Tito, ribattendo che coloro che emanano le leggi «sanno a memoria il diritto divino / e scordano sempre il perdono», oppure che «nel vedere quest’uomo che muore, / madre io provo dolore / nella pietà che non cede al rancore / madre ho imparato l’amore».

Eccolo dunque il nomos, fatto di leggi scritte, mutevoli, composto più di diritto che di umanità, sgretolarsi sotto i colpi di Antigone e Tito, e dei loro valori non scritti, immutabili, che talvolta chiamiamo buonsenso ma che in fondo non sono altro che la consapevole declinazione di un immenso, istruttivo e ribelle amore verso il prossimo.

Note

[1] Platone, Protagora, in Le opere, a cura di E. V. Maltese, Newton & Compton, Roma 2005, p. 301.

[2] Sofocle, Antigone – Edipo Re – Edipo a Colono, a cura di Franco Ferrari, Bur, Milano 2016, p. 43.

[3] Ivi, p. 45.

[4] W. Pistarini, Il libro del mondo, Giunti, Firenze 2010, p. 98.

[5] Sofocle, Antigone – Edipo Re – Edipo a Colono, cit., pp. 73-75.

[6] Frase riportata in Pistarini, Il libro del mondo, cit., p. 99.

[7] Sofocle, Antigone – Edipo Re – Edipo a Colono, cit., p. 79.