Il doppio volto puro e dannato di Chet Baker

Una sinusoide tra lucidità e offuscamento. Chet Baker e la vita di un uomo dalla melodia innata, che porta con sé un malinconico carico di liricità intimista, così densa da portargli via più volte la propria libertà, la propria passione, il proprio labbro.

Tutti noi vorremmo un’indole schietta, naturale, non offuscata da secondi fini. Qui abbiamo L’innocenza come albero maestro per il nostro confronto con il mondo musicale. L’innocenza, non sempre solo apparente, di personaggi dalla micidiale vena creativa si riversa sulla fedina penale. Diceva il Mahatma Gandhi: «Non violenza è completa innocenza. Completa non violenza è assoluta assenza di volontà negativa su tutto ciò che vive.» Dice però l’I Ching che dove si avverte l’intenzione, la schiettezza e l’innocenza della natura sono perdute. C’è una sorta di potere sublime innato, una natura istintiva e creativa, secondo il libro, che il soggetto dev’essere abile a trattare e incanalare nella direzione retta. «Bisogna fare ogni lavoro per amore del lavoro stesso come lo richiedono tempo e luogo, e non occhieggiare verso il risultato; allora si riesce e ciò che si intraprende ha successo».

Vorrei sfruttare questo spunto datomi dall’estrazione del nostro amato oracolo per dire qualcosa su Chet Baker. Nel grande mondo dell’arte, questo musicista ha, più di altri, la fama di dannato: il musicista arrivato al successo che in un modo o nell’altro si fa sormontare dai vizi, piombandoci fino alla fine, come un bambino. Ecco, con dolcezza vorrei toccare proprio questo tasto, o pistone, cioè il suo essere sempre stato un bambino, fino alla morte. Dico questo perché dalla figura di Chet Baker, dalla storia che ne ho ricostruito tramite le informazioni carpite in questi anni di studi[1], ho colto un percorso di vita crudo, e anche molto triste. Una volta saputo che era L’innocenza il tema dell’ultima estrazione dell’I Ching, ho immediatamente pensato a una sua esperienza di vita, per giunta in Italia, per cui il musicista americano è conosciuto, della quale scrivo, perché no, con piacere: nonostante questo, imparando a conoscere la sua vita ho avuto la prova di un mio sospetto su di lui. Ho scoperto che, come per altri pochi grandi musicisti del Novecento, c’è un sottile e fragilissimo filo conduttore nella sua vita che lo ha accompagnato fino alla morte, avvicinandomi più coerentemente all’Innocenza. Andiamo con ordine.

Viene fermato nel bagno di un distributore di benzina sulla provinciale che da Lucca porta all’autostrada per Viareggio. È lì dentro, chiuso a chiave da un’ora e mezzo, quando il benzinaio decide di chiamare la polizia, che abbatte la porta a spallate. Trovano una scia di sangue, una siringa, del Palfium[2] e un americano che dice di essere da verbale “Baker Chesney Henry”. Seguiranno le indagini, il processo, la condanna e l’appello, che arriverà a fine 1961, dopo sedici mesi: «Malfermo sulle gambe e balbettando – come annotarono nel rapporto informativo i poliziotti – lo sconosciuto dichiarò di chiamarsi Baker Chensey Henry, cittadino americano, residente a Viareggio, cornettista in un complesso che si esibisce alla Bussola».

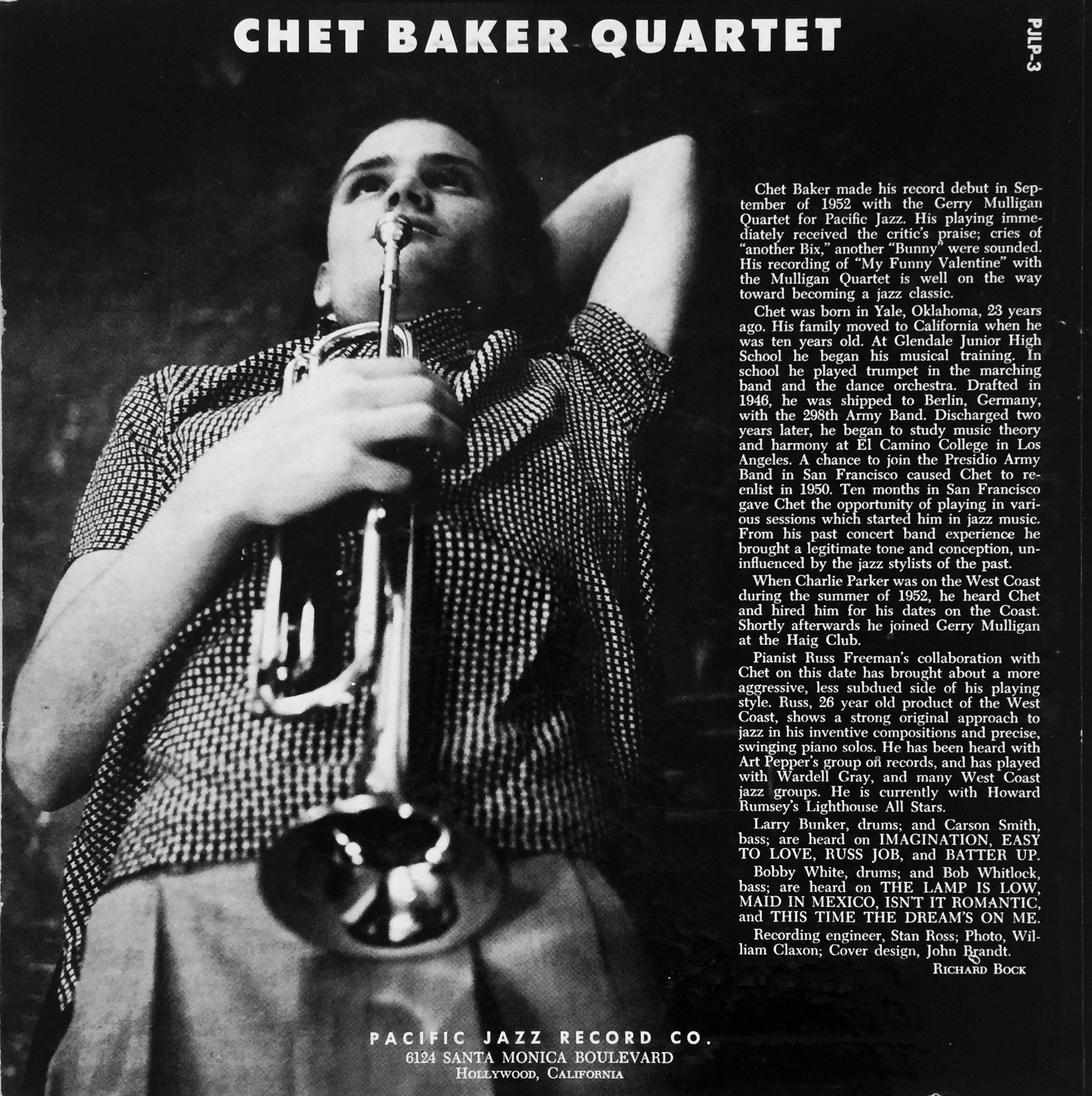

“Chet Baker Quartet”, registrato presso Gold Star Studios, Los Angeles 1953

Il cornettista di cui gli agenti parlano è un uomo pacato, ombroso, viene dagli Stati Uniti ed è in quel momento considerato uno dei migliori trombettisti della sua epoca: lo chiamano Chet, come suo padre. Sono passati quasi dieci anni da quando questo ragazzo, nato nell’Oklahoma e trasferitosi da bambino in California, ha iniziato a suonare professionalmente la tromba. La fama ormai lo precede e in tutto il mondo si sa quanto questo ragazzo magro ma soprattutto bianco, sulla trentina, suoni come i neri del jazz. Chet ha solo un grave problema: dipende dall’eroina. È amante dell’Italia e ci finisce più volte a suonare; in questo preciso periodo suona in Italia con un quintetto composto da una sezione ritmica italiana, tra cui al contrabbasso il grande chitarrista Franco Cerri[3], di cui ho parlato nel primissimo numero di questa rivista. In un tragitto da un locale all’altro, nel bel mezzo della splendida Toscana, Baker fa benzina e si rinchiude nel bagno, non riuscendo a resistere. Come ho citato sopra, verrà arrestato e portato in carcere, a Lucca, dove resterà per sedici mesi. La poesia, che lo ha portato a essere citato spesso e volentieri, entra in gioco nel momento in cui la leggenda narra che in carcere gli era stato concesso di studiare il suo strumento due volte al giorno, per cinque minuti. In quei brevi minuti, nella casa circondariale di Lucca in via San Giorgio, calava il silenzio. Ecco qui, bene o male, portato alla luce uno degli episodi che hanno fatto nascere questo alone malinconico attorno alla figura di Chet Baker. Inutile sottolineare la banale connessione tra il carcere e l’innocenza, o la sua mancanza: un rapporto causa ed effetto, una similitudine comprensibile anche dal peggior svampito.

Ecco perché cerco di non fermarmi a questo e tratto il tema a noi pervenuto, associandolo a un aspetto della vita di questo musicista. Ebbene, come molti sanno, la vita di Baker fu, da un certo punto in poi, sempre accompagnata dalla propria dipendenza dalla droga, dall’eroina in particolare. Questo suo attaccamento alla droga pesante per eccellenza lo aveva portato ad avere, fin da ragazzino, problemi legati alla puntualità come professionista. Per esempio, nel suo rapporto musicalmente perfetto ma umanamente conflittuale con il sassofonista tenore Gerry Mulligan (1927-1996), che lo portò alla grande fama suonando nel suo celebre quartetto Pianoless, con due fiati, basso e batteria, senza strumenti armonici. Questa dipendenza lo portò qualche anno dopo a essere, come dicevo, incarcerato in Italia, oppure esiliato da Inghilterra e Germania Ovest, fino ad arrivare a metà degli anni Sessanta quando dovette smettere e ritirarsi per qualche anno a causa di problemi clinici: i denti non gli permettevano più di suonare, dovette mettersi la dentiera e reimparare a suonare con quella. Si diceva che fossero già anni in cui il musicista americano suonava per potersi pagare la droga che consumava. Dopo questo difficile periodo, qualcosa nella sua vita cambiò definitivamente, perché la sua produzione artistica diventò in qualche modo suddivisa tra collaborazioni con musicisti con i quali aveva grande rapporto umano[4] e revival del passato, in cui Baker mostrava la sua infinita espressione lirica nel cantare e suonare i grandi standard della tradizione jazzistica americana. In questo secondo tratto della sua produzione è difficile cogliere un filo conduttore o una particolare vena innovatrice. Nel maggio del 1988, dopo essersi da qualche anno trasferito in Olanda per via delle leggi meno restrittive sull’uso di stupefacenti, Chet cade dalla finestra di un palazzo, a quanto pare proprio perché assuefatto, eliminando una volta per tutte ogni traccia di sé, portando via dal nostro pianeta quel grande musicista, ormai arrivato a essere estraneo a se stesso. Su una lapide verrà scritto: «Il trombettista e cantante Chet Baker morì in questo luogo il 13 maggio 1988. Egli vivrà nella sua musica per tutti quelli che vorranno ascoltarla e capirla».

Ora, vorrei immediatamente chiarire che tutto ciò di cui ho parlato in quest’ultima parte sembra quasi un’invettiva contro l’uso di droghe. In realtà ciò che vorrei sottolineare è che la figura di Chet Baker si accompagna al tema dell’innocenza nel momento in cui la fragilità, la purezza d’animo, rendendoti una spiga di grano mossa dal vento, crea qualcosa di simile a uno specchio. Mi spiego meglio: immagino Chet come la più fine delle figure, un personaggio verso cui qualcuno ha puntato il dito con gli occhi bendati, condannandolo a una condizione di vita che mi ricorda l’inferno dantesco: subirà una pena per tutta la vita, per bilanciare questo strato di comunicabilità melodica che non potrà mai abbandonare. Queste mie assurde elucubrazioni delineano due Chet Baker: il primo è purezza, innocenza, la vera forma d’arte trasposta in sagoma umana; il secondo è autodistruzione dovuta al non sapersi fermare davanti al vizio. Questo lato distruttivo, da un dato periodo in poi, sembra quasi avere avuto la meglio nel momento in cui elimina un suo possibile progresso in fatto di contenuti, pur non potendo nulla contro il suo valore estetico nel suonare sul singolo brano, qualsiasi esso sia. Lo specchio allora ci mostra una bellissima spiga di grano, mossa dagli accadimenti: impotente, impossibile.

Note

[1] Una delle mie personali miniere d’oro sulla conoscenza degli artisti di jazz del Novecento è stato il libro Jazz. La vicenda e i protagonisti della musica afro-americana, di Arrigo Polillo, pubblicato inizialmente per Mondadori nel 1975.

[2] Il Palfium 875 era un tipo di metadone usato nel trattamento della dipendenza dall’eroina.

[3] All’epoca di contrabbassisti validi con swing, in Italia, non ce n’erano: fu così che Cerri si ritrovò a suonare il contrabbasso poiché dotato di uno swing invidiabile.

[4] Possiamo citare molti italiani tra questi, su tutti Franco Cerri, Nicola Stilo e Enrico Pieranunzi.

Bibliografia

Basile, M., Monastra, G., Un’estate con Chet, Nutrimenti editore, Roma 2004.

Cotroneo, Roberto, E nemmeno un rimpianto, Mondadori, Milano 2011.

Manzione, Domenico, Il mio amico Chet. Storia un po’ vera un po’ no del processo a Chet Baker, Pacini Fazzi Editore, Lucca 2011.

Polillo, Arrigo, Jazz, la vicenda e i protagonisti della musica afro americana, Mondadori, Milano 1997.

Discografia

1952 – The Original Quartet with Chet Baker, Pacific.

1953 – Chet Baker Sings, Pacific.

1954 – My Funny Valentine, Philology.

1958 – Chet Baker Meets Stan Getz, Verve.

1959 – Chet Baker & Bill Evans. Alone Together, WaxTime.

1962 – Chet is Back!, RCA.

1974 – She Was Too Good to Me, Columbia.