di Amedeo Bellodi

///

I fisici hanno sbagliato, sbagliano e sbaglieranno, ma è degli errori della fisica che si nutre la fisica stessa.

Una mattina di primavera di qualche anno fa, nell’aula B del Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Milano, il piccolo e barbuto professore del corso di Meccanica Analitica (uno dei migliori didatti della mia carriera accademica) esordì dicendo più o meno così: «Ragazzi, stamattina ho aperto la finestra e ho visto il Sole in alto nel cielo: mi pare ovvio che ci stia girando attorno! Non ditemi che avevate abboccato anche voi a queste cose che van dicendo i fisici e che siamo noi a girare intorno al Sole!». Questa sua evidente provocazione, insieme ad altre vere e proprie perle di saggezza disseminate durante il semestre, mi fece riflettere profondamente su quello che è la fisica.

Spesso la fisica viene presentata come una enciclopedia, una serie di nozioni e di risultati, così che si riesca a definire tutto ciò che sappiamo del mondo. In realtà, è sicuramente più appropriato intendere la fisica come un processo di costruzione. Il metodo scientifico di Galileo definisce la fisica di per sé come un’edificazione del sapere, il cui prezzo da pagare è lo smantellamento continuo di ciò che già è stato fatto. Tra le ipotesi e le teorie da considerare errate o superate, spesso si ritrovano quelle intuizioni spontanee che ci sono fornite ingannevolmente dalla nostra esperienza quotidiana e su cui facevamo completo affidamento. Se si trascura questo aspetto dello studio della fisica, si rischia di porre l’accento sul solo progresso della scienza, dimenticando ciò che davvero è stato utile: i fallimenti.

Figura 1. Immagini del Sole e di una mano tramite filtri diversi: da sinistra verso destra sono riportate immagini di luce di lunghezza d’onda progressivamente minore. I colori sono scelti convenzionalmente. Adattato da: ipach.caltech.edu

Già, la fisica sbaglia e non crediate che i suoi errori siano trascurabili. Talvolta condizionano addirittura la visione del mondo, se ci riferiamo ad esempio proprio al geocentrismo dell’Universo di Tolomeo. Più recentemente, l’opinione pubblica rimase scioccata quando l’esperimento Opera presso i laboratori del Gran Sasso annunciò che i neutrini riuscivano a superare la velocità della luce[1]: qualora la notizia fosse stata confermata, un punto fondamentale delle nostre conoscenze si sarebbe sgretolato, richiedendo un’immediata ricostruzione dalle fondamenta. La ritrattazione della notizia, al tempo stesso, ha fornito informazioni importanti per ritornare sui binari. Scoprire di aver sbagliato, nella fisica come in altre realtà, non deve essere ritenuto un momento distruttivo, ma anzi l’apertura di nuovi varchi da esplorare con lo stesso spirito di curiosità. Sì, la fisica rinasce continuamente dalle proprie ceneri. In questo senso, il fisico per sua natura erra, nel doppio senso della parola: sbaglia, ma al tempo stesso continua a vagare nel mare della conoscenza, moderno Odisseo curioso di conoscere la Natura.

Può succedere talvolta di credere di aver capito tutto, di non aver più nulla da indagare. Alla fine del XIX secolo, la situazione era all’incirca questa: la Natura era stata domata, tutto sembrava esser stato compreso. Quasi tutto: almeno un problema da risolvere c’era ancora. Un gruppo di fisici iniziò a studiare le proprietà di quei corpi che sono in grado di assorbire ed emettere totalmente le radiazioni, i cosiddetti corpi neri. Pensiamo, per avere un’idea, a una sorta di caverna in cui la luce in entrata rimane imprigionata all’interno e in grado al tempo stesso di emettere un’uguale quantità di energia, mantenendosi così a una temperatura costante (se così non fosse, infatti, continuerebbe ad assorbire energia riscaldandosi). Era noto sperimentalmente non solo che l’energia (la radiazione) emessa da un corpo nero è composta da più “colori” (più lunghezze d’onda) più o meno intensi, ma anche che alcuni di questi colori non sono necessariamente visibili all’occhio umano, proprio come mostrato nella figura 1, in cui sono riportate fotografie dello stesso oggetto (il Sole e una mano) scattate tramite diversi filtri in grado di selezionare “colori” diversi, anche non visibili all’occhio umano.

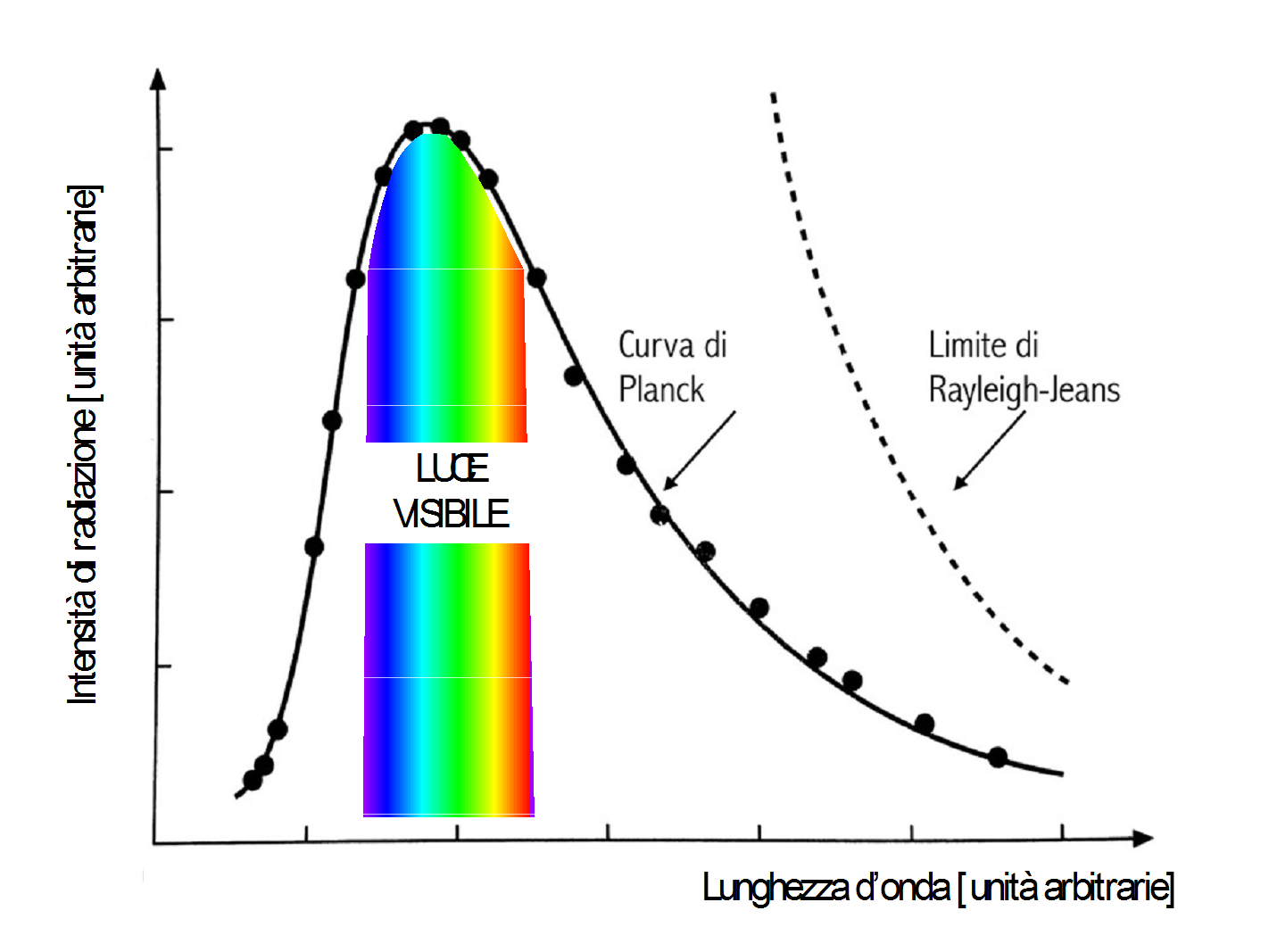

Figura 2.Esempio di distribuzione dell’intensità di radiazione di un corpo a una certa temperatura (curva di Planck), che picca nell’intervallo di luce del visibile. Il limite di Rayleigh Jeans approssima solo a grandi lunghezze d’onda la curva di Planck, nel regime dell’infrarosso.

Nonostante svariati tentativi, nessuna equazione della fisica nota nell’Ottocento era in grado di riprodurre l’emissione osservata sperimentalmente. Immaginiamo lo stupore di quei fisici che avevano appena brindato alla salute dello scozzese James Clerk Maxwell, che con le sue celebri equazioni aveva sapientemente riordinato e descritto in un quadro coerente i fenomeni “elettromagnetici” (termine la cui esistenza si deve in gran parte proprio a Maxwell stesso) tra cui le radiazioni in quanto tali. Aveva forse dimenticato qualcosa?

Nel 1879, alla cattedra di fisica dell’Università di Cambridge, succedette a Maxwell Lord John Strutt, barone di Rayleigh. Con Sir James Jeans, sarà lui a proporre una formula in grado di descrivere l’emissione del corpo nero. Partendo da presupposti di fisica “classica”, Rayleigh e Jeans riuscirono a descrivere solo la coda a grandi lunghezze d’onda dell’emissione di corpo nero, in quella che è la regione dell’infrarosso (figura 2). Al di qua di quella regione, erano presenti notevoli incongruenze tra modello e dati sperimentali. Profondamente turbati, i fisici si riferirono a questo problema con il termine di «catastrofe ultravioletta», per indicare come tutto il lavoro di quegli ultimi anni risultasse compromesso e… «guastato».

La situazione era probabilmente come la «scatola di vermi» descritta dall’I Ching, eppure «propizio è attraversare la grande acqua». Sarà Max Planck a risolvere il problema. Il fisico tedesco, senza inizialmente capire perché la legge di Rayleigh e Jeans non funzionasse, fece affidamento sulle osservazioni sperimentali, cercando a ritroso indizi sulla giustezza della teoria. Aggiunse quindi una correzione alla formula originale così da meglio accomodare i dati (figura 2). In un secondo tempo, Planck si pose il problema di comprendere quale fosse il significato di questa correzione. Non avrebbe mai immaginato di giungere alla conclusione che la radiazione risultava organizzata in “pacchetti” e che assumeva perciò una natura corpuscolare.

Figura 3. Max Planck (a sinistra) e Albert Einstein ricevono la più alta onorificenza dell’Istituto tedesco per la fisica nel 1929. La medaglia prenderà nome proprio da Planck e viene tuttora assegnata annualmente.

Tale risultato era in disaccordo rispetto all’opinione comune, comprovata dagli esperimenti di ottica che dimostravano la natura ondulatoria della luce. La scoperta di Planck, che troverà una delle più determinanti conferme negli esperimenti che varranno il premio Nobel ad Albert Einstein, non soppiantava in realtà la conoscenza accumulata fino ad allora, ma anzi le si accostava. La luce si scopriva, infatti, possedere una natura bivalente, di onda e corpuscolo al tempo stesso[2]… Ma in base a cosa? In che contesti? Perché?

La fisica dei quanti e la meccanica quantistica aprivano così le porte a nuovi modi di fare fisica e a nuovi mondi da scoprire, relativi all’infinitamente piccolo: la fisica atomica, nucleare e particellare. Di fronte al problema del corpo nero, la fisica non ha ristagnato, non si è fermata alle «cose guaste», ma si è procurata una nuova estensione, proprio come ci suggerisce l’esagramma di sviluppo: «Percorrere la via con veracità reca chiarezza».

Tornando però alla provocazione di quella mattina di primavera, dovremmo chiederci: quanto possiamo “abboccare” a ciò che ci vanno dicendo i fisici? Scopriremo, un giorno, che la strada che abbiamo intrapreso non era del tutto corretta? Saremo derisi dai nostri posteri per le nostre ingenuità?

Forse sì. Credo però che valga la pena continuare a errare, anche perché solo così potremo saperlo.

[1] La notizia riportata dalla rivista Nature, http://www.nature.com/news/2011/110922/full/news.2011.554.html

[2] A questo riguardo, sono molto interessanti le connessioni fra il dualismo onda-corpuscolo e la concezione della realtà orientale, come riportato in F. Capra, Il tao della fisica, Adelphi, Milano 1975.