di Carola Benelli

///

Nato dall’esempio del processo ad Eichmann, l’esperimento di Milgram mostra i rischi che la perdita di individualità porta con sé quando, sollecitati dall’obbligo di obbedire, si rinuncia all’atteggiamento critico.

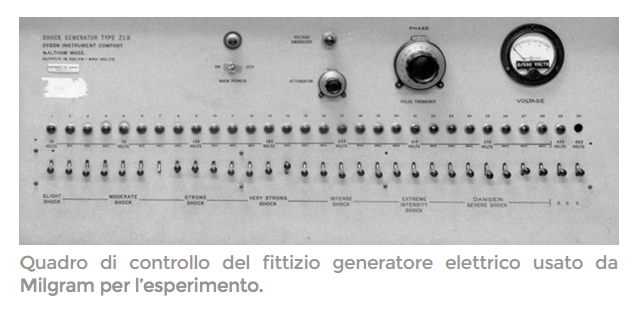

Il 1961 è l’anno di rottura delle relazioni diplomatiche tra gli Stati Uniti e Cuba, del debutto di Bob Dylan, della morte di Hemingway, dell’inizio della costruzione del muro di Berlino. Ma il 1961 è anche l’anno del processo ad Adolph Eichmann condotto a Gerusalemme e di un esperimento psicologico che dovrebbe farci riflettere. Ma andiamo con ordine. Eichmann all’epoca aveva cinquantacinque anni e una storia da brividi alle spalle. Entrato a far parte delle SS quasi per caso nel 1933, presto si rivelò un vero talento dell’orrore e intraprese una carriera che lo portò a diventare uno dei maggiori responsabili operativi dello sterminio degli ebrei nella Germania nazista. Occupandosi principalmente di organizzare il traffico ferroviario verso i campi di concentramento, trovò grandi soddisfazioni lavorative, tali da permettergli di affermare che sarebbe all’occorrenza saltato nella fossa ridendo per il grande senso di soddisfazione generato dall’avere sulla coscienza cinque milioni di ebrei. Come si sa, siamo tutti capaci di vantarci delle nostre imprese davanti agli adulatori o ai ciechi seguaci, un po’ meno a giustificarle davanti a chi ne ha fatto le spese o ne scorge la mostruosa natura, a ciò si aggiunga la dubbia moralità del personaggio in questione. Finita la guerra, dunque, Eichmann fuggì in Argentina sottraendosi al processo di Norimberga: i giorni della gloria erano finiti. Dopo dieci anni in Sud America fu però sequestrato dai servizi segreti israeliani e condotto a Gerusalemme perché fosse fatta giustizia. Era la prima volta che un criminale di guerra veniva processato in Israele. Durante il processo, Eichmann affermò ripetutamente di essere stato un semplice funzionario, esecutore di ordini superiori. Nel frattempo, dall’altra parte del mondo, Stanley Milgram si faceva largo in campo accademico. Nato a New York nel 1933 da una famiglia ebrea, era cresciuto modestamente tra il profumo di lievito e le nuvole di farina della bottega del padre fornaio. Ragazzo brillante e intraprendente, Milgram si distinse presto negli studi e nel 1954 fu accettato ad Harvard per un dottorato in psicologia sociale. Così, mentre Eichmann si nascondeva a Buenos Aires, Milgram si guadagnava una fama certamente più contenuta ma infinitamente più nobile aprendo un nuovo sentiero nelle terre ancora poco esplorate della psicologia sociale. E nel 1961, quando Eichmann fu processato e tutto il mondo parlò di lui, tra le fila degli intellettuali scossi dal rinnovato racconto delle sue vergognose gesta c’era anche il giovane Milgram, all’epoca men che trentenne. Suggestionato dalla drammaticità dell’episodio e spinto a riflettere sull’orrore delle dittature e sulle atrocità della guerra, ideò un esperimento destinato a lasciare una traccia importante. È possibile credere alle parole di Eichmann? Cosa succede quando qualcuno, che consideriamo autorevole o a cui riconosciamo una certa autorità, ci ordina di fare qualcosa che contrasta con la nostra coscienza? La questione fu affrontata mettendo a punto il seguente paradigma sperimentale. Reclutati circa quaranta partecipanti tra i venti e i cinquant’anni, si disse loro che si intendeva condurre uno studio sulla memoria. Poi, con un sorteggio truccato, tutti i soggetti furono assegnati al ruolo di insegnanti, mentre alcuni complici dello sperimentatore fingevano di essere stati destinati al ruolo di allievi. L’insegnante richiedeva all’allievo un semplice compito di memoria e, su indicazioni dello sperimentatore, somministrava una scossa di intensità crescente per ogni errore commesso dal presunto allievo. Il partecipante ignaro aveva davanti a sé una serie di leve per azionare scosse che erano suddivise da chiare etichette in categorie di intensità da ‘lieve’ a ‘molto pericolosa’; era tuttavia informato che nessun danno permanente sarebbe stato causato all’allievo. Nessuna scossa era realmente somministrata, tuttavia il complice fingeva reazioni di paura e dolore, implorando con veemenza via via maggiore che l’esperimento fosse interrotto. Lo sperimentatore, nel frattempo, sollecitava con fermezza l’insegnante a proseguire, sostenendo che fosse ‘necessario’, che non si potesse fare altrimenti. I risultati furono sconvolgenti: il 65% dei partecipanti arrivò a somministrare la scossa di intensità maggiore, nonostante le suppliche delle vittime. Quasi tutti chiesero chiarimenti allo sperimentatore, espressero il desiderio di porre fine alla prova, si lamentarono e si indignarono. Eppure, molti di loro continuarono obbedientemente ad eseguire gli ordini. Cosa stava accadendo? Esisteva forse un collegamento tra il comportamento dei ragazzi che avevano preso parte allo studio e ciò che, anni prima, era avvenuto nella Germania nazista? Tra le fila delle SS militavano esclusivamente individui mostruosi, assassini, perfidi aguzzini, oppure erano all’opera meccanismi psicologici e dinamiche sociali che almeno in parte spiegavano l’obbedienza terribile a quegli ordini insensati? Milgram sostenne che, nel suo esperimento così come tra i membri delle SS, fossero all’opera alcuni meccanismi psicologici importanti. Innanzitutto, quando esiste una gerarchia, se una persona che non è abituata a prendere decisioni si trova in una situazione stressante, tende a lasciare che siano gli individui a lui superiori a scegliere. In secondo luogo, nei contesti in cui riceviamo degli ordini tendiamo a percepirci come strumenti per il raggiungimento di obiettivi altrui, sospendendo l’atteggiamento critico e i valori morali cui in altre circostanze ci atterremmo. Critiche di varia natura sono state mosse allo studio, considerato da alcuni poco etico per lo stress cui sottopone le vittime, da altri poco accurato nelle procedure, da altri ancora non del tutto adeguato a render conto delle dinamiche in atto nelle operazioni di sterminio del popolo ebraico. L’esperimento, in effetti, manca di considerare alcuni elementi chiave quali il razzismo, la consapevolezza del tipo di danno che si infligge alla vittima, l’orizzonte ideologico. I crimini di guerra non possono certamente essere ridotti a meccanismi di obbedienza all’autorità, e non esistono assoluzioni totali per azioni così gravi, soprattutto se a compierle sono stati i vertici di un sistema diabolico, le menti contorte che lo hanno ideato e azionato. Ma il ruolo di chi esegue gli ordini è almeno in parte diverso: il soldato che spinge gli ebrei su un vagone diretto ai campi ha una responsabilità diversa rispetto a chi mette a punto l’intero sistema. Eppure capita spesso di indignarsi per tutti coloro che hanno eseguito gli ordini senza obiezioni. Ciò che qui si vorrebbe fare non è suggerire il perdono, è soltanto insinuare un ragionevole dubbio su una differenza sostanziale tra ‘noi’ e ‘loro’. Esiste una possibilità che molti di noi si sarebbero comportati come fecero altri. È già discutibile la critica alla professione del soldato quando si tratti di una scelta volontaria: quanto davvero siamo liberi nelle nostre scelte? Quanto influiscono il disagio sociale, il tessuto culturale e la storia di vita di ciascuno di noi in ogni decisione? Possiamo davvero indignarci, e se ci indigniamo possiamo davvero considerarci nel giusto? E ancora più discutibile è il disprezzo per chi il mestiere del soldato non lo sceglie, si ritrova a farlo, e una volta entrato nei meccanismi dell’esercito – questi sì, forse, disumani – entra nella rigidità delle gerarchie, nel vuoto degli ordini incomprensibili, del richiamo a valori quali l’onore e il coraggio che si distorcono, della riduzione del soldato a macchina per eseguire comandi. Perché, lo abbiamo appena detto, quando riceviamo ordini poco importa che ci paiano ragionevoli, poco importa che il potere del leader sia legittimo: quando lo accettiamo come leader rinunciamo a mettere in discussione le sue scelte e i suoi ordini. Eseguiamo, anche se a malincuore, le richieste più ingiustificate. Come l’I King suggerisce, nel gruppo l’individualità sfuma, l’uomo soggiace a nuove leggi. Le dinamiche che in tali condizioni emergono non sempre risultano negative: la solidarietà trova spesso uno spazio proprio quando l’uno non si percepisce più unicamente come tale. Può capitare allora che si scoprano nuovi spazi d’azione e nuove risorse, ma come abbiamo visto non sempre è così. Nell’esercito l’uomo perde la sua umanità e diventa cosa, non è sostanzialmente mostro ma compie azioni mostruose. Viene naturale, allora, pensare che il disprezzo, l’odio, il disgusto siano legittimi se riferiti alle ideologie, alle violenze, alla follia dei vertici di questa e di altre macchine da tortura, ai meccanismi di un’istituzione che è una trappola per la morale. Non è però legittimo spostare tali sentimenti sull’uomo che sempre sta dietro al soldato. A quell’uomo si deve, quantomeno, riservare uno spazio di pensiero, si deve lasciare il beneficio del dubbio. La storia e la psicologia mostrano una verità agghiacciante: molti di noi non sarebbero diversi. Questa consapevolezza, forse, può diventare una forza, nel momento in cui ci soffermiamo a cogliere la potenza – straordinaria e spaventosa – del condizionamento sociale.